國立臺灣博物館(簡稱:臺博館)推出「另一種現場:修澤蘭」特展,致敬「台灣第一女建築師」。您或許沒聽過她,但一定看過她的傑作——百元鈔票背面的中山樓。

▲修澤蘭的傑作——百元鈔票背面的中山樓。

臺博館「另一種現場:修澤蘭」特展

修澤蘭(公元1925~2016年),湖南沅陵人,是位隱身台灣建築史70餘年的傳奇人物。抗日戰爭時期就讀遷到大後方重慶的國立中央大學建築工程系,1949年因鐵路局招考人才,跨海來台,一生志業根植台灣。曾獲「十大女傑出青年」、傑出建築師獎、教育部建築貢獻獎等。

鄰近台北府城北門的「臺博館鐵道部園區」二樓「另一種現場:修澤蘭」特展以六大主題——「初到‧出道」、「獨樹一格的校園建築」、「大屯火山群中的傳奇建築」、「新店溪畔的理想家園」、「相遇‧相惜」、「我與修澤蘭-集體記憶累積的現場」,透過照片、建築圖、建築模型等珍貴檔案,呈現修澤蘭融於台灣建築文化的生命歷程。

▲氣勢恢宏的中山樓依山勢而建,瑰麗雅緻,是典型的中國傳統宮殿式建築。

中山樓氣勢恢弘 締造世界紀錄

修澤蘭是台鐵首位女性工程師,任職期間參與很多鐵道相關建設,包括:北投員工訓練所、戰後第一代板橋車站、東勢車站等。

她與專精土木工程的同事傅積寬結婚後辭去公職,1956年成立「澤群建築師事務所」,投入教育文化建築。代表作品包括:台北市立大學、景美女中、中山女高、光復國小、台中女中、嘉義女中、蘭陽女中和日月潭教師會館、花蓮師範學院圖書館等建築。

1965年,曾任中央大學名譽校長的蔣中正總統為紀念國父百年冥誕,決定在陽明山興建中山樓,此一重責大任交由修澤蘭執行。

修澤蘭全力以赴,以24小時三班輪替、日夜趕工的方式,克服陽明山硫磺地熱、岩盤結構複雜等諸多問題,一邊修圖、一邊施工。結果僅花費13個月,就締造世界上唯一蓋在硫磺坑口上、占地約18,000平方公尺的大型建築物紀錄,完成了不可能的任務,且全棟未使用一枚釘子。

氣勢恢弘的中山樓依山勢而建,白牆青瓦,瑰麗雅緻,是典型的中國傳統宮殿式建築。其設計、裝飾古意盎然,蘊含許多吉祥元素,包括:福字燈座、壽字台階、百壽橋、蝙蝠方格門和造型各異的宮燈等,成為政府集會、慶典、接待外賓的重要處所,也一舉奠定了她在台灣建築史上的地位。

▲1968年,修澤蘭在新店山中打造台灣第一座山坡地社區型住宅──「花園新城」。

1960年代,修澤蘭響應政府以「社區發展」為主題,全面提升社區生活品質的新社區政策,1968年在新店山中打造出台灣第一座山坡地社區型住宅「花園新城」。以花園城市融入自然友好環境的概念整體規劃,生活機能健全,涵蓋諸多公共設施,並具備自給自足的供水、焚化、垃圾收集等系統,轟動一時,為其又增添一處知名代表作。

修澤蘭主張「傳統中創新,以自然為尚」

修澤蘭主張「傳統中創新,以自然為尚」。作品偏向復古主義,結合藝術和技術,將流動的音樂旋律、節奏融入建築中,獨具風格。

修澤蘭的獨子傅德修認為母親有三種特質,包括:其建築設計重視美感,兼顧實用,著重和大自然環境結合的「執著個性」;籌建中山樓的「拚搏精神」;還有面對各種艱難險阻的「堅強性格」。

傅德修說:「母親的人生有高低起伏,她的建築經過時代的洗禮,依然被現代建築人看見,也啟發著現代建築人,她的人生應是圓滿,無遺憾了。」

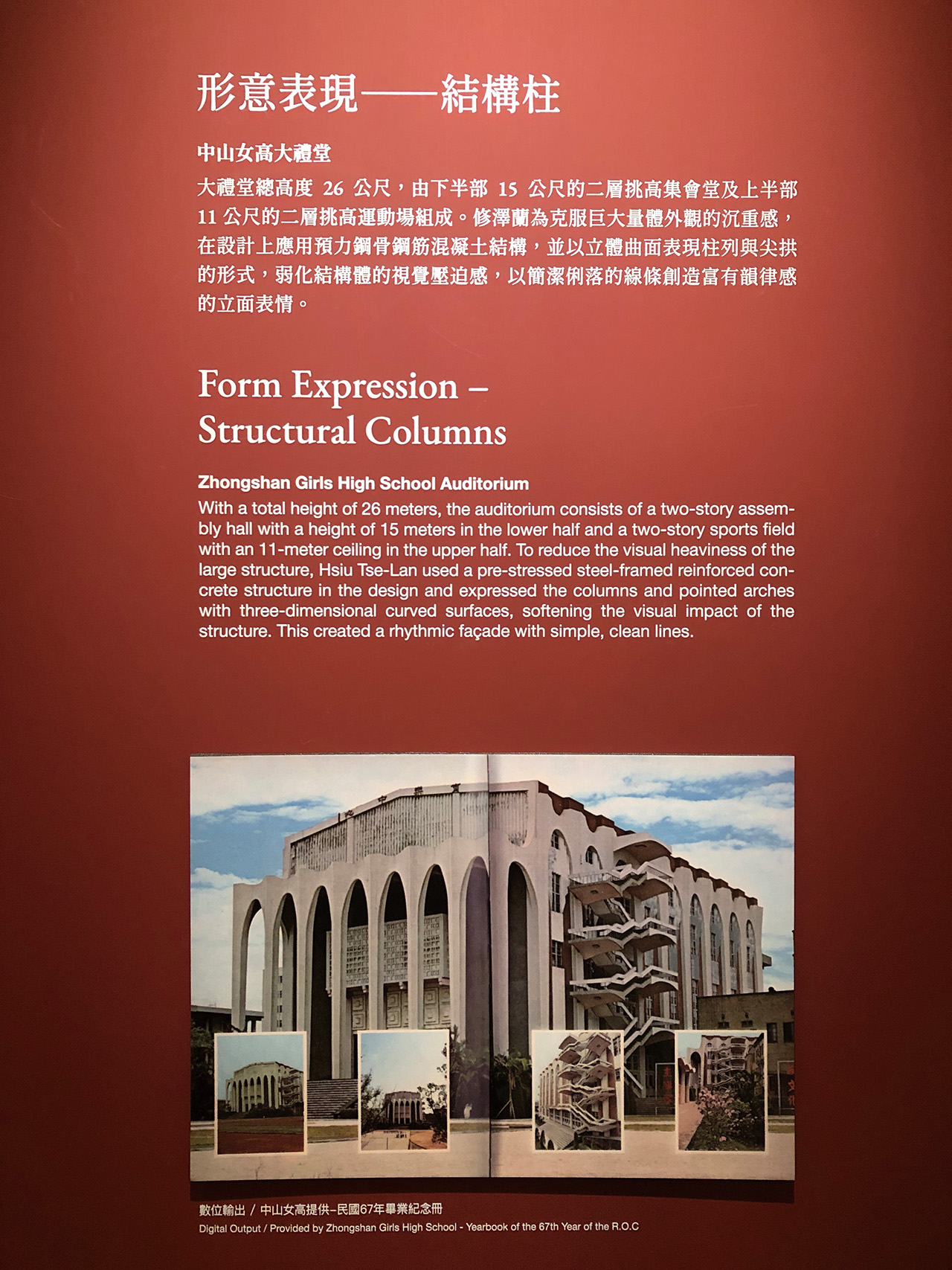

▲修澤蘭作品遍布全台,圖為中山女高大禮堂結構柱解說展版。

作品遍布全台 見證台灣建築發展史

戰後的台灣百廢待舉,專業建築師成為各項建設的重要推手。修澤蘭24歲來台,是當時少見的女性建築師。她的作品遍布全台,涵蓋公共建築、校園、住宅等,見證了台灣建築發展的歷程。

▲展場中特別展出景美女中原始建築設計圖檔,圖為景美女中圖書館模型。

展場中特別展出景美女中原始建築設計圖檔,從中可以窺見修澤蘭對建築細節一絲不苟的嚴謹態度和極致追求。

由於修澤蘭的建築師事務所曾遭祝融,大量建築設計書圖損毀,難以補救。故此次展覽只能徵集機關、學校等業主,提供當時的契約、檔案書圖等,資料相當珍貴。這也促使文化部責成臺博館大力推動台灣建築書圖徵集,並籌備台灣建築文化中心。

臺博館館長陳登欽表示,從修澤蘭身上,看見歷史的光芒來自於努力不懈的堅持。臺博館將共同參與行政院「重建台灣藝術史2.0社會發展計畫」,並啟動建築文化中心的修繕工程,找回台灣藝術史和台灣文化認同。

「另一種現場:修澤蘭」特展

地點:國立臺灣博物館鐵道部園區(台北市延平北路一段2號)

展期:2024年12月3日至2025年11月2日

時間:週二至週日上午9時30分至下午5時(週一公休,遇國定假日或活動另行公告)