隨著社群媒體(Social Media)平台的爆炸性擴散,人們花在社群媒體上的時間越來越多。但研究表明,這種人與技術之間的新型互動形式對人類產生的影響日漸明顯,它正在改變我們的記憶能力。

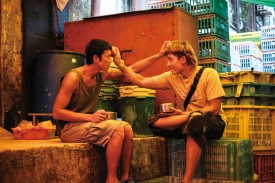

▲過度使用社群媒體會破壞記憶和學習能力。Adobe Stock

社群媒體改變人類大腦

社群媒體平台的出現,使得人與人之間的聯繫變得簡單且迅速。無論在世界的哪個角落,幾乎每個人都可以與他人聯繫,並分享自己想分享的內容,從政治觀點,到生活點滴。

但社會科學家的研究卻表明,這種人類互動的巨變,影響到了人類的大腦,大量使用社群媒體的人,大腦的記憶能力似乎被削弱了。

統計資料顯示,美國人平均每天在社群媒體上花費兩個多小時,且不同年齡之間的時間差異很大。年輕人對社群媒體幾乎已經到了依賴的程度。90年代中期至2010年左右出生的人,以及第一代在網路連接觸手可及的情況下長大的人,平均每天在社群媒體上花費4個半小時。

美國智庫皮尤研究中心(Pew Research)的數據更令人擔憂,46%的青少年和44%的18~49歲的人「幾乎時時都在網上」,他們在社群網站上花費的時間大大高於平均水準。

儘管社群媒體看起來在提供有意義的人際關係方面有一定的積極性。但一直以來,社會科學家都在探索,人們高度依賴社群媒體對其人際關係、心理健康和認知功能會產生何種不良影響。

2018年5月,《實驗社會心理學雜誌》(Journal of Experimental Social Psychology)上發表的三項相關研究表明,與完全不使用數位媒體的人相比,使用越頻繁,花費時間越多的人,記憶能力可能受到影響,他們記住所經歷事件細節的能力會降低。

2020年2月「美國老年學會」(The Gerontological Society of America)發表的另一項研究,進一步佐證了這個結論。調查顯示,「成年人記憶」與「在社群媒體上花費的時間長度」之間,存在相關性。在社群媒體使用率「高」的日子裡,參與者會有更多的記憶力衰竭。

「臉書設計目的」+「谷歌效應」

臉書(Facebook)第一任總裁西恩.帕克(Sean Parker)2017年接受美國新聞網站Axios採訪時曾說,社群媒體最初設計的目的,就是本著「我們如何盡可能多消耗你的時間和你有意識的注意力」的思維過程來構建應用程式的。

「這意味著我們需要每隔一段時間給你注射一點多巴胺,比如有人點讚,或評論一張照片或帖子或其它什麼」。這種機制會促使用戶上傳更多的內容、點讚和評論。「這是一個徵求社群認可的反饋循環……」帕克說,那種東西正是利用人類心理中的這個漏洞。

社群媒體破壞我們的記憶能力,主要原因就是分散人的注意力,取代和阻止人們記憶的形成。心理學博士、神經科學家麥特.強森(Matt Johnson)在接受媒體採訪時表示:「形成新的記憶需要一個重要的過程。我們越專注於某個體驗,我們以後就會越好地回憶它。」他說:「許多數位媒體會吸引我們遠離我們可能正在做的事情。」

被研究人員稱為「谷歌效應」(Google Effect)的現象,是社群媒體可能影響記憶的另一種方式。現在,幾乎任何資訊,從最瑣碎的到晦澀難懂的,都可以在幾秒鐘內通過谷歌或其他搜尋引擎找到。沒有人願意花費大量的時間和精力,去記住只要手指動彈幾下就可以得到的資訊。所以,人們自覺將自己的記憶「外包」給了網際網路,並把社群媒體當成了個人在線記憶庫之一。

另外,研究還表明,當每天在社群網站上花費超過兩個小時時,負面的心理健康影響會增加。研究者建議,人們應定期反思社群媒體經歷,並採用一些外部形式來控制對它們的使用。