民以食為天

人活在世上,最重要的維生條件,就是要「吃飽」。所以古訓有云:「民以食為天。」吃飽了、穿暖了,才能談其他,也就是:「衣食足而知榮辱。」雖然目前世界上還有很多地區鬧饑荒,但基本上多數人都可以吃飽穿暖。而在台灣這個重吃的華人社會,「吃得飽」早已不是甚麼大事,大家計較的是「吃得好」。那麼,甚麼才叫「吃得好」?

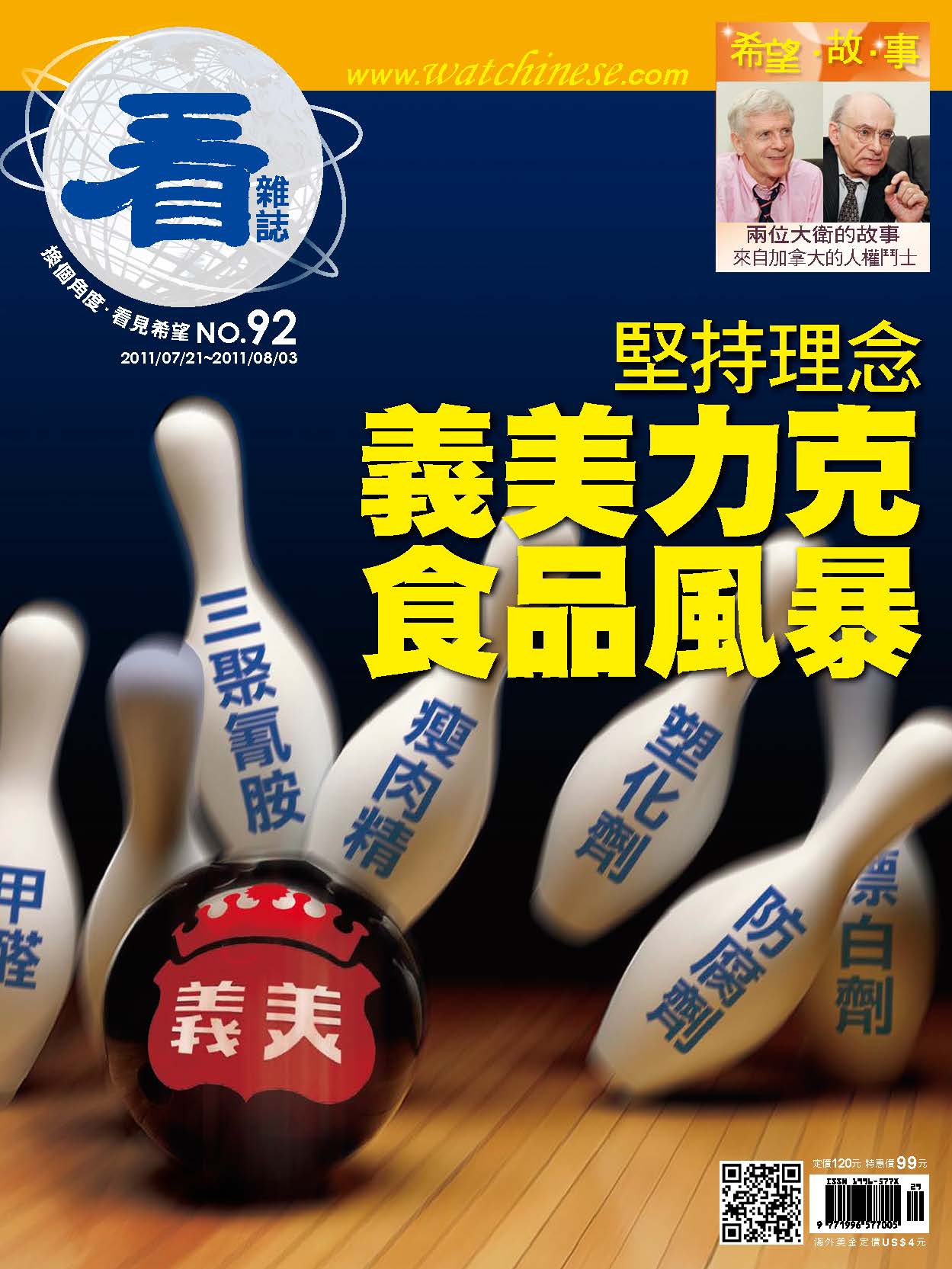

講究的飲食,大概不外「色、香、味」俱全。如果認真觀察一下,不難發現「好吃」的食物裡面,含有很多非天然的「化學成分」。簡單說,為了讓東西好看,就加色素;為了增加香氣,就加人造香料;為了讓東西保存期限加長,就加防腐劑……所謂的色、香、味,已經變調。人工添加物越多,人離健康就越來越遠。利慾薰心的不肖業者,看準了消費者一味追求「表面」的好看、好吃,添加物也越來越「升級」。這就是三年前轟動一時的三聚氰胺毒奶粉與今年的塑化劑食品風暴的由來。

有人責怪「黑心食品」的始作俑者是害死人不償命的「黑心業者」。但其實這和整個飲食文化的「變調」有關。在這一次塑化劑事件後,宛如驚弓之鳥的消費者猛然警醒,體認到食品還是「天然的尚好」!一時間,標榜不含人工添加物的食品逆勢走紅,連果汁機都大賣,因為與其買「人工飲料」,還不如「自製」果汁來得安全又實惠。如果說這一連串的食品安全風暴有甚麼正面意義的話,那麼受到教訓的社會大眾重新走回平實、簡約、天然的飲食文化,不失為塞翁失馬。

本期雜誌的焦點,就要探索塑化劑風暴所浮現出來的食品安全問題與啟示。在「看專題」部分,聚焦在為甚麼會發生這類食品安全問題以及制度上的缺失。而在「封面故事」中,則藉由「義美」這個老字號的台灣食品品牌,從商業文化的角度來探索這個當紅議題。

甫於去年仙逝的義美老董事長高騰蛟留下的「家訓」,第一條就是「做餅是老實人的行業、良心的事業」。這看似平常的話,卻是義美食品公司奉行不渝的經營準則。也許,在一波波的食品風暴之前,人們不太看重這甚至被視為「保守」的企業文化,但經過一次次的考驗後,「真金不怕火煉」,義美的業績在最近逆勢成長,傲視同業。相信讀者對於義美如何堅持「食品道德」的過程,一定深感興趣。在其中,政府、業者以及消費者,也許能深自思考,甚麼才是真正符合正道的「民以食為天」。