夏季是一個鮮活的季節,特別長的白天、如影隨形的高溫,放大著人體的感官,鼓漲在雙頰的悶熱,汗水流經皮膚的黏膩,就連發癢的感受也特別生動!一根搔著臉頰的髮絲就能觸發燥熱的神經。

在束手無策的熱意裡,試著享受吧!你是否注意過,潛藏在炙熱陽光裡的那些閃亮動人的夏日景致?特別藍的晴空,與那在天際邊翻攪、蓄勢待發的雲朵,旺盛的對流現象,讓夏天的雲特別「活潑」,鮮活立體、變化多端。讓我們一起抬頭仰望藍天,觀察夏天的雲相。

雲由什麼組成

藍天上飄著白雲,是我們習以為常的景致,但你是否曾在仰望天空時,思考過雲是由什麼組成的?為什麼能漂浮在天空上?

說起雲的組成,問問孩童,你可能會得到一個浪漫的答案:「棉花糖!」在陽光的照耀下,潔白的雲朵看上去軟綿綿的,型態上確實能引人遐思,相信許多人小時候都有過這樣的幻想:身躺在柔軟蓬鬆的雲朵上,悠遊藍天。

然而雲只是看上去毛茸茸的,實際上是由微小的水滴或冰晶所組成。當空氣中的水蒸氣遇冷凝結成水,或凝華成冰,水分子附著在空氣中的灰塵、鹽粒等「凝結核」上,就會形成許多微小的水滴或冰晶,我們稱之為「雲滴」。微小的雲滴重量輕盈,因此可以飄浮在空中,當大量的雲滴聚集就會形成「雲」。

如果雲中的雲滴相互碰撞、結合,就會形成更大的水滴,當愈來愈重,就有可能掉落下來,也就是下雨。而下雪也是相近的原理,但必須發生在更冷的環境,在氣溫低於0℃的條件下,雲中的水氣形成冰晶,冰晶相互結合成雪花,當重量增加,落下雲層,即是下雪。

▲雲的形貌千變萬化。圖為布滿天空的「高積雲」。

形成雲的原因

雲的形成有幾個必要的條件,空氣中必須有充足的水氣,並具有形成雲滴的凝結核存在,在這些條件下,當空氣冷卻,氣溫下降達到所謂的「露點溫度」(Dew Point Temperature),水蒸氣就會開始凝結成雲滴,進而形成雲。露點溫度可以簡單理解為空氣中的水氣在達到飽和時,開始凝結成液態水的溫度。

而造成空氣冷卻的原因,通常源自「空氣上升」造成的溫度下降。當空氣受到某些因素開始往上移動,從低處上升到高處時,高空的氣壓比低處小,空氣因而不再受到強壓,向外擴散造成體積變大,空氣膨脹的過程會消耗能量,導致空氣冷卻,當溫度下降變得寒冷,就有助於水氣凝結成雲。

那麼什麼樣的情況下會造成空氣上升?像是山區因地形抬升,空氣被山坡抬高;或是地表溫度上升造成的對流現象;以及氣象報導中常聽到的低氣壓中心、鋒面等,都是會造成空氣上升的原因。

形成雲的原因與空氣上升的現象息息相關,而夏天陽光熱烈,把地面晒得熱呼呼的,造成地表溫度升高,被加熱的空氣就會升起,形成上升的熱氣流,即對流作用。這種對流便會挾帶著水氣在高空凝結成雲,對流愈強烈,雲發展地愈快速,形成高高聳立、輪廓分明的雲朵,這也是為什麼往往夏天的雲會特別的鮮活立體、變化多端的原因了。

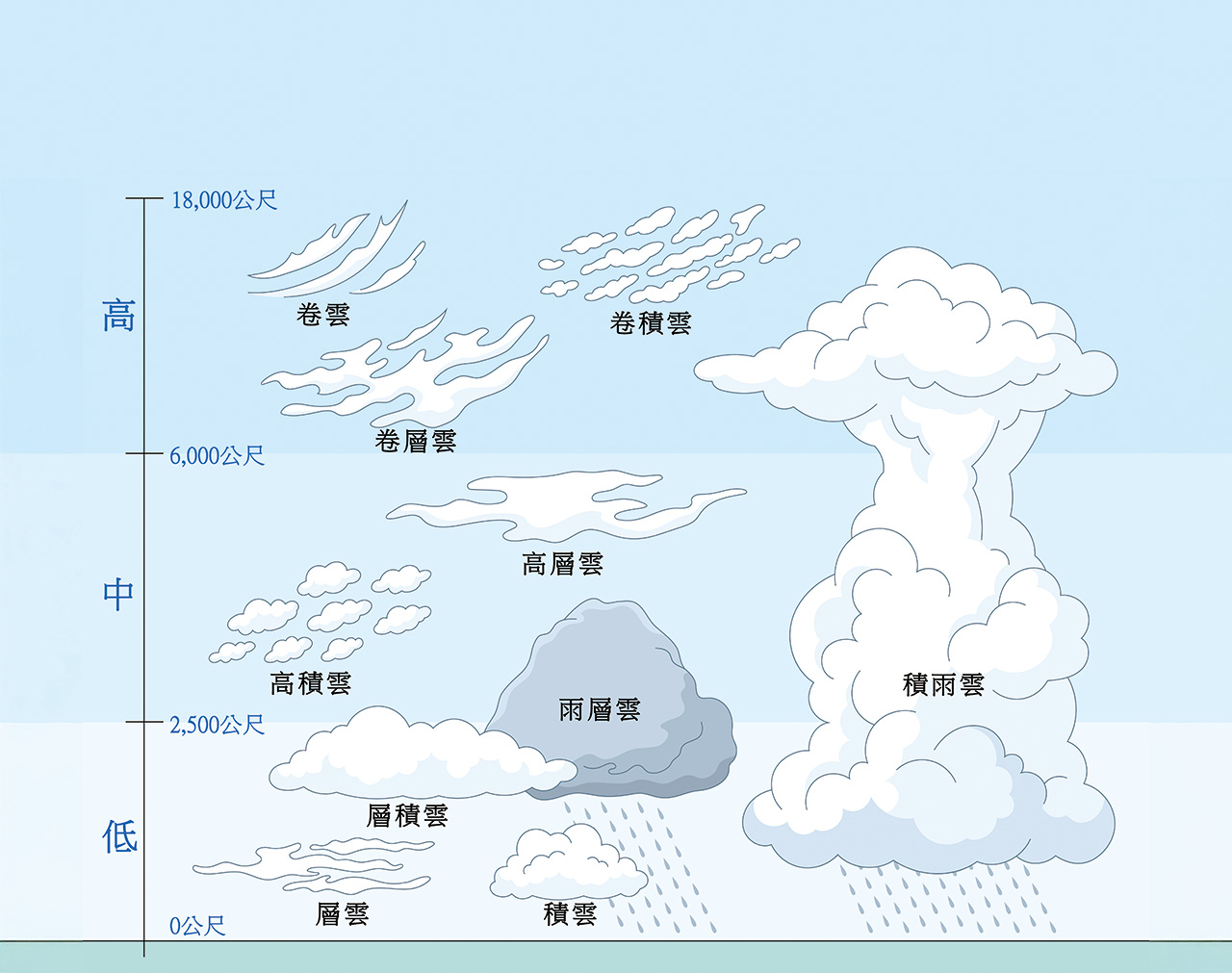

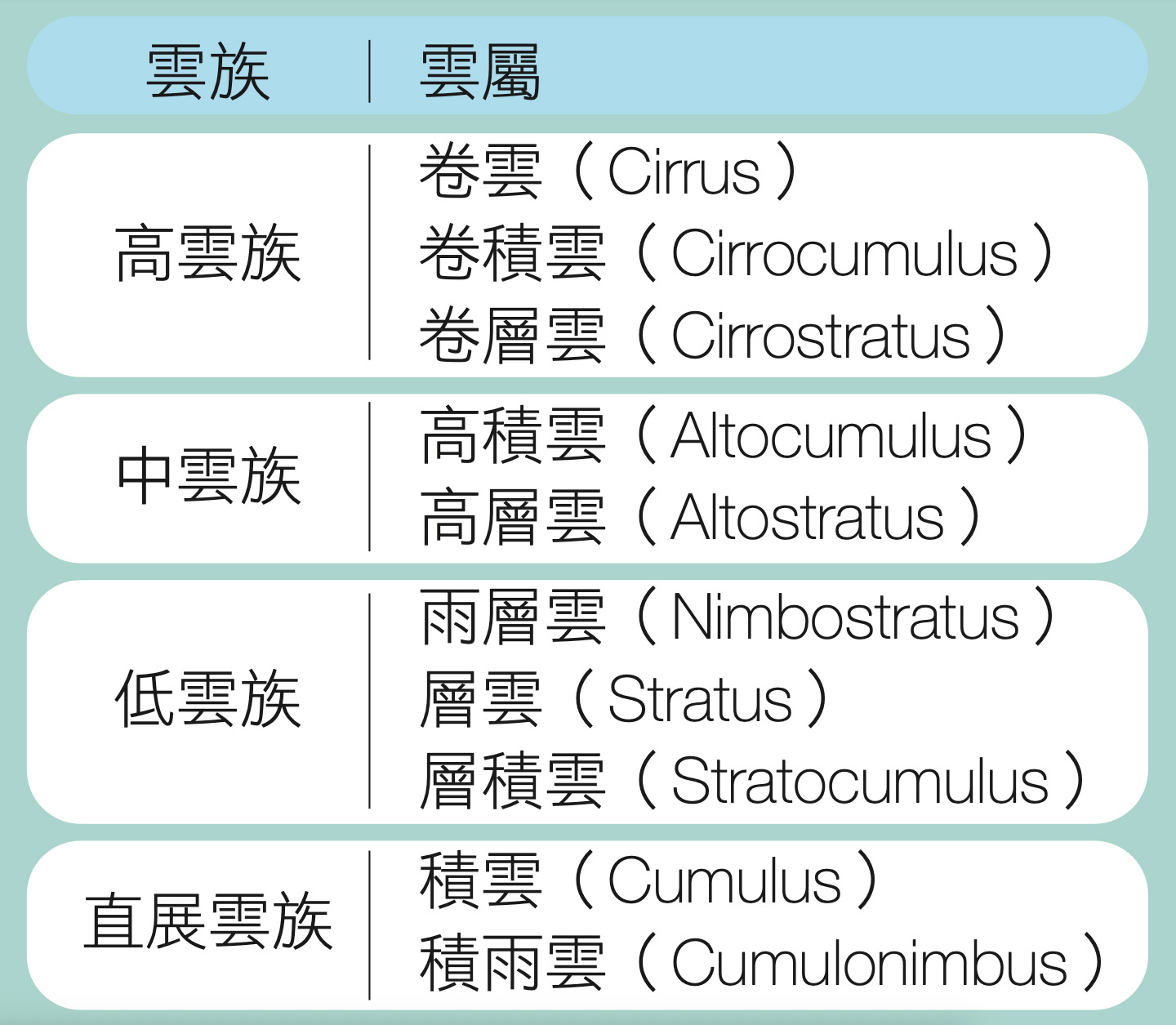

▲世界氣象組織(WMO)根據雲的高度與形狀,將雲分成4個雲族、10種雲屬。

認識十雲屬

天空上看似無拘無束、變化莫測的雲朵,你知道它們其實是有名字的嗎?世界氣象組織(WMO)根據雲的高度與形狀,將雲分成4個雲族、10種雲屬(Genera),除了這些基本的十雲屬,每一雲屬又可細分出不同的雲類(Species)與變型(Varieties)、副型(Supplementary Features)、附屬雲(Accessory Clouds),形形色色的雲相可謂千奇百怪呢!

雲主要存在於大氣層中最下層的「對流層」,這裡是產生天氣與雲的主要場所。以中緯度地區為標準,10大雲屬可依地面至其雲底的高度分入4個雲族中,以下表格作介紹:

依照高度區分,「高雲族」指形成於6,000公尺至18,000公尺高空的雲;「中雲族」指形成於2,500公尺至6,000公尺高空的雲;「低雲族」指形成於2,500公尺以下大氣中的雲;「直展雲族」則指雲體垂直發展的雲,其雲底接近地面、雲頂可延伸至對流層頂部,甚至達平流層下緣。另外十雲屬中的「雨層雨」,因其雲底多位於低層,可從約600公尺延伸至中層的5,000公尺,因此在某些分類版本中被歸為中雲族。

夏天典型的雲

屬海島型氣候的台灣,位於副熱帶與熱帶交界處,具有複雜多變的氣候現象,一年四季幾乎所有的雲屬都有機會觀賞到,而其中最能代表夏天的雲無非是直展雲族的「積雲」與「積雨雲」,兩者的存在緊密相關,以下分別介紹:

▲於山脈上方發展而成的濃積雲,雲頂有著蓬鬆、隆起的結構。

◆積雲(Cumulus)

積雲的外型可以是小朵的綿雲,也可以隨著時間發展成垂直高聳的雲峰。積雲有所謂的濃淡之分,人們將初成體積小巧、形態輕柔的積雲稱為「淡積雲」,淡積雲也被稱為「晴天雲」,不會導致下雨,但當熱對流持續發威,在水氣充足等各種適宜的條件下,淡積雲會慢慢地變大,成長為「中積雲」,甚至是巍峨高聳、雲體厚實的「濃積雲」。此時原先高度低、雲底平坦、外觀鬆散的積雲,就會漸漸向上長高,出現一團又一團膨起的結構,形成宛如花椰菜般亮白的雲頂。濃積雲以外的積雲,基本上不會造成降雨。

▲一朵淡積雲漂浮在藍天上。淡積雲被稱為「晴天雲」,不會導致下雨。

典型的積雲經常出現在夏日晴朗的上午,湛藍的天空一朵朵小積雲緩緩飄浮,隨著旺盛的對流現象,原先模糊的輪廓會漸漸隆起鮮明的圓頂。到了午後,持續飄升的積雲逐漸茁壯,若與鄰近的雲合併,就會在天際邊,或山脈上方綿延出潔白如浪的雲層。當雲體內部水氣持續增加,雲底會染上暗色,此即為雷雨欲襲的前兆,深沉的濃積雲可能進一步演變為「積雨雲」。

▲積雨雲隨著發展,原先如花椰菜般的雲頂會逐漸變得模糊。

◆積雨雲(Cumulonimbus)

積雨雲如其名,會挾帶驚人的雨勢,伴隨著閃電雷鳴,是人們公認最可怕的一種雲。積雨雲有著壯觀的外型、龐大厚重的身軀,與一襲灰暗的顏色頗具壓迫感。在高高聳立的雲體內,潛藏著呼風喚雨的能量。1959年,一位美國海軍陸戰隊的飛行員──威廉‧藍欽(William H. Rankin)中校,在一次飛行任務中飛機引擎失靈,迫使他跳傘逃脫,過程中他墜入積雨雲,並成功降落,他將這段死裡逃生的經歷出版成《The Man Who Rode the Thunder》一書,讓人們得以一窺龐大的積雨雲內部有著什麼。

當時藍欽中校約從14,000公尺的高空彈射跳機,馬上因暴露在低壓環境而出現減壓症狀,身體各處湧上劇烈的疼痛並出血,機外近乎零下50℃的環境也讓他凍傷,失去知覺。在下降過程中他墜入積雨雲中,雲內黑壓壓一片,能見度幾乎為零,並交錯著劇烈的上升與下降氣流,使他的身體被粗暴地拋上、拋下,遭到大量的冰雹重擊。強勁的上升氣流不斷地將他推回雲內,他被困在雲中難以脫逃。風暴中心閃電交加,觸目驚心的電流與震耳欲聾的雷鳴就在身旁,瘋狂的暴雨使他必須不時屏住呼吸,才能避免溺水。原先僅需約10分鐘的跳傘過程,他歷經了整整約40分鐘才終於穿越了積雨雲。

▲當積雨雲頂層的冰晶擴散開來後,外觀就像是怒髮衝冠,形成鐵砧狀的雲頂,稱為「髮狀積雨雲」。

藍欽中校奇蹟生還的故事,讓我們深刻見識了積雨雲的威力。這樣的經歷一般人是遇不到了,但在台灣的夏季的氣候中,積雨雲是相當常見的天氣現象。由濃積雲發展而成的積雨雲,當雲體不斷向上發展、雲頂進入高空,上層的雲滴會開始凍結成冰晶,原先如花椰菜般的雲頂會逐漸變得圓鈍、平整,形成「禿狀積雨雲」。當積雨雲的冰晶擴散開來後,鮮明的輪廓會變得模糊,外觀就像是怒髮衝冠般延伸出毛茸茸的雲絲,最後形成鐵砧狀的雲頂,這種像發毛般的「髮狀積雨雲」代表已發展至成熟階段,此時極有可能降下大雷雨,這就是我們熟悉的夏季午後雷陣雨。

這樣典型的夏季積雨雲,來得快、去得也快,會在約幾個小時內煙消雲散,留下一地濕漉漉的蹤跡。經雨洗過的大地暑氣盡消,天空中僅剩下殘餘雲團。積雨雲的上層會轉變為薄薄的卷雲,下層則有可能演變為層積雲等雲朵。

時值炎炎夏日,在認識了夏日典型的天氣現象後,不妨抬起頭來多看看天空,一起欣賞雲朵千變萬化的模樣吧!