用「嚴刑峻法」來嚇阻犯罪或者違法行為,是多數人習慣的思維方式。近年來隨機殺人案開始比較頻繁地出現,而每次案發後,社會上許多人覺得我們應該透過讓犯案者判死刑來嚇阻這樣的行為。上一期介紹了經濟學家發現死刑對於重罪的嚇阻作用似乎有限,這次來談一談嚴刑峻法有沒有遏止「另一種隨機殺人」──酒後駕車的效果。

世界最嚴格酒駕標準

2013年6月11號,台灣實施了世界上最嚴格的酒駕罰則。並且在6月13號的時候開始雷厲風行的執行路邊酒測。該次修法有兩個重點:第一,將酒駕的公共危險罪函送標準從含糊的「服用毒品、麻醉藥品、酒類或其他相關之物,不能安全駕駛動力交通工具而駕駛者」,加上兩個明確的條件: 吐氣所含酒精濃度(BrAC)達每公升0.25毫克,或血液中酒精濃度(BAC)達百分0.05以上。

另外一個改變是將酒駕的行政罰金的標準從吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克改為0.15毫克,而且將最高罰金額度提高到9萬元。

除了少數宗教國家(尼泊爾等)對酒駕採取零容忍標準之外,台灣在2013年6月後採用的行政罰與刑法的標準,都屬於世界上最嚴格的標準。

用大資料進行估計

很多人認為,我們已經在實施世界上最嚴格的酒駕法則,原本貪杯的人應該會有所警惕並且避免酒後駕車;但另外一部分人則認為,即使政策有效果,也最多只在短期有效果,他們認為台灣人的習慣可能是在風頭很緊的時候比較謹慎,可是當政府執法熱度過去之後,將不再頻繁進行路邊臨檢。接著,人們很快就會將嚴刑峻法的威脅拋諸腦後,於是政策的效果就慢慢減弱。

為了估計2013年6月13日酒駕罰則改變的效果,我用內政部所記錄的「交通事故檔」來進行分析。這個檔案包含全台灣所有因為交通事故而造成傷亡的事故紀錄,對每個案件的細節都有十分詳細的記載,非常適合估計6.13的政策效果。

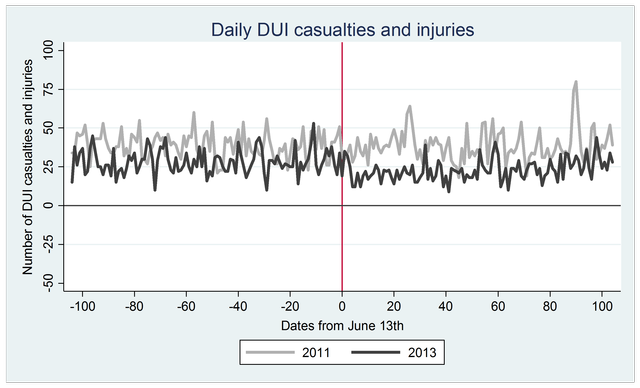

圖一:每日酒駕傷亡統計。黑線為2013年6月13日前後104天,灰線為2011年6月13日前後104天。

「罰則效果」 vs. 「值勤效果」

如果進一步細分,我們可以將2013年6月修法的效果分成兩個部分。第一個屬於「罰則效果」,也就是因為酒駕標準更為嚴格,而且罰則更嚴厲,因此對酒駕行為產生嚇阻效果。另外一個是「值勤效果」,這是因為新法實施的同時伴隨著路邊臨檢的加強,使得酒駕者被攔檢的機率增加。

區分這兩個效果很重要,因為如果值勤效果很大,罰則效果為零,那我們可以預期2013年6月修法的效果應該只是短期的,因為執勤效果會隨著路檢頻率慢慢降低。當路檢頻率回到修法前的水準,酒駕行為也應該會回到從前。但如果罰則效果很大,我們可以預期修法的效果將「歷久不衰」。

筆者用內政部統計所記錄的交通事故檔來估計2013年6月13日政策改變後的效果。我把2013年6月13日前後各104天的資料進行統計,把每一天因為酒駕傷亡的人數統計出來,將結果畫在圖一中的黑線。

為了對照出政策效果,我用2011年相對應的每天傷亡人數作為對照組,並且也將資料繪在圖一,以灰色線來表示2011的資料。圖一當中,零的位置就是6月13日,很明顯地,由於2011年的6月13日並沒有實施任何政策,灰線基本上呈現水平的趨勢,6月13日前後酒駕的傷亡人數並沒有太大的變化。可是2013年的資料就顯示從6月13號開始酒駕傷亡人數有一個明顯的下降,而且之後黑線一直都處在比灰線低的位置,這代表在2013年6月以後因為酒駕而傷亡的人數減少了之後似乎沒有明顯回升。

我用計量方法進行實際的估計,發現6.13之後的第一個月裡每天酒駕傷亡人數下降了11人(從28降到17人),這相當約40%的下降幅度。第二個月跟第三個月的效果略少,兩者都是下降7.5人左右。這顯示政策效果非常顯著,而且最少持續了三個月。

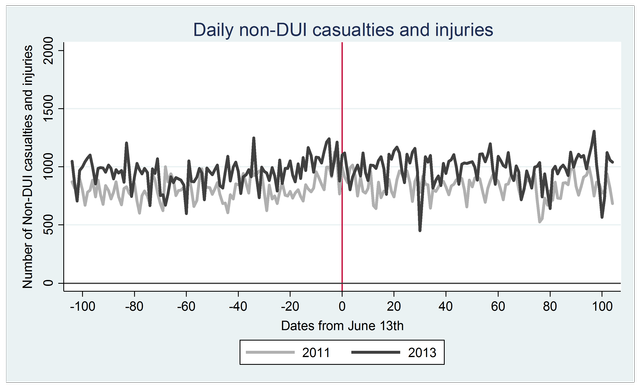

圖二:每日非酒駕傷亡統計。黑線為2013年6月13日前後104天,灰線為2011年6月13日前後104天。

非酒駕傷亡才是重點

為了跟「酒駕傷亡」做對比,我將「非酒駕傷亡」人數也依照同樣的方式統計出來,並將結果呈現在圖二。這個圖有三個有趣的現象值得大家注意。第一,2011年跟2013年每天的非酒駕傷亡人數雖然有波動,但基本上都沒有在6.13之後有明顯變化。這個結果並不意外,因為6.13的政策改變應該只會影響酒駕行為,並不會改變其他造成車禍傷亡的因素。

第二,每日因為非酒駕因素傷亡的人數遠遠超過酒駕傷亡人數(約38倍)。另外,一個不可忽略的重點是,2013年非酒駕傷亡人數比2011年高出大約17%。換句話說,當政府花費大量警力進行路邊攔檢,並大力宣導反制酒駕的同時,酒駕傷亡的確呈現逐年減少的趨勢。可是數量多達38倍的非酒駕人數卻逐年大量增加,使得增加的傷亡人數遠超過因酒駕政策而減少的傷亡人數。

換句話說,酒駕並不是造成道路傷亡的主因,還有其他更重要的道路安全問題需要解決。酒駕之所以成為公眾注目的焦點,應該是媒體報導的放大效果所致,使得酒駕問題受到民眾不成比例的重視。為了因應民眾的需求,政府將大量警力以及其他資源放在防範酒駕上面,但這完全搞錯了重點。因此,除了防範酒駕,政府更應該找出其他傷亡因子,並著手進行改善。

第三,眼尖的讀者應該有注意到不論2011還是2013年,有幾天的傷亡人數特別低,而且都發生在6到9月。這些都是颱風侵襲台灣的日子,人們在颱風天不出門使得道路傷亡大幅減少。所以有人開玩笑說,颱風雖然造成災害,但不但讓台灣人有停班、停課的小確幸,還讓不少原本會因為車禍傷亡的人逃過一劫。