《論語•述而》記載,子曰:「加我數年,五十以學易,可以無大過矣。」《論語•為政》亦記載,子曰:「吾十有五而志於學……五十而知天命……」孔子真的學到老、修到老,遠遠超過「知天命」的壽數(西元前552年或前551年至西元前479年)。

儘管後人對於《論語》紀實尚稱熟悉,然而後世的「儒家」往往對孔子「知天命」的偉大事蹟語焉不詳。近代的「疑古派」甚至避而不談,只是片面強調「子不語怪力亂神」、「未能事人,焉能事鬼」、「未知生,焉知死」。這與孔子真正的智慧,實有相當大的差距。

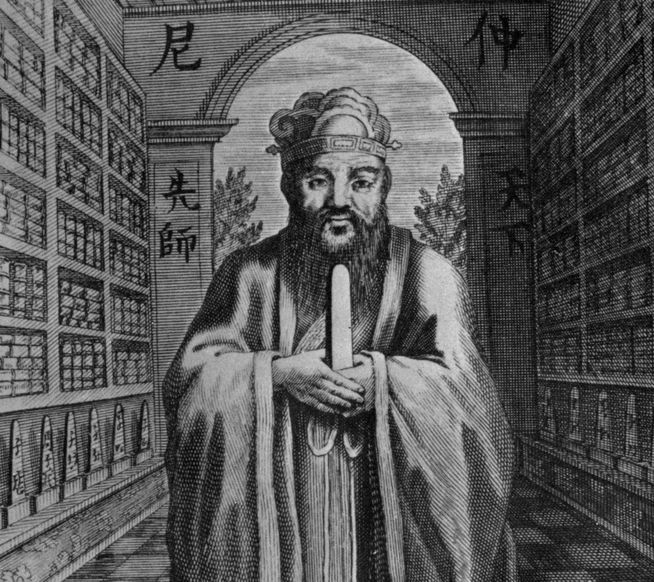

孔子一生致力於整理、承傳、發揚文明古國的中華傳統文化,以下就依據孔子以後不遠的正史、雜史、諸子百家的記載與讀者切磋,希望能對孔子「知天命」的水準聊表寸心,也算是不愧對至聖先師的一片苦心。

鍾離意與董仲舒的故事

東漢初永平年間,會稽郡人鍾離意,字子阿,出任魯國丞相。到任後,他拿出自己的俸祿一萬三千文,交給戶曹孔訢,讓他修繕孔子的車,並且拜謁孔廟,親自揩拭桌子、坐席、刀劍與鞋子。

當地有個男子張伯,在堂下除草時,從泥土裡撿到了七枚玉璧。張伯把其中一枚藏在懷裡,以其餘六枚玉璧稟報鍾離意。

孔子授業的講堂前,在坐榻的上端有一個懸掛著的甕。鍾離意命令主簿把玉璧放在案几前面,召喚孔訢前來詢問:「這是甚麼甕?」孔訢回答說:「是孔夫子的甕。裡面裝有丹書,沒人敢打開它。」

鍾離意說:「孔夫子是位聖人。他之所以留下這甕,是想啟示後代賢良。」於是把懸甕打開,從裡面拿出一塊淺色帛書。上面寫著:「後世精研、編修我的著作的人是董仲舒。維護我的車、揩拭我的鞋、開啟我書箱的,是會稽人鍾離意。玉壁共有七枚,張伯藏了其中一枚。」鍾離意即刻召張伯來問,張伯果然招認,把懷裡的一枚玉璧交了出來。

孔子之後能傳孔子之道的不是孟子、荀子之流,而是漢朝的董仲舒。他「目不窺園、足不出戶」,把儒家本應繼承的陰陽、五行等上古傳統,加以發揚光大,影響遠遠超越兩漢,成為改變中國歷史的儒學、經學大家。

黑牛生白犢 春秋宋人積德得善報

春秋時期宋國有家人樂善好施、仗義行仁,祖孫三代都不懈怠。家中不知道甚麼緣故出了奇事:黑牛生下了白牛犢。便去請教孔子(孔子的直系祖先弗父何是宋緡公的嫡長子,讓位於弟弟鮒祀,即宋厲公。孔子乃殷商的王族後裔)。

孔子沒說出原由,只是對他說:「這是吉祥的徵兆,用它去祭祀神靈。」於是立刻用白犢去祭祀。過了一年,他父親的眼睛無緣無故地瞎了。

之後,黑牛又生了一頭白犢,他父親又讓兒子去詢問孔子。兒子說:「上次問他把眼睛問瞎了,又何必再問呢?」父親說:「聖人的言行有很深的道理,有時候他們的話會先相反後符合的,只管暫且再去問問他吧!」

孔子仍然沒有說原由,還是對他說:「是吉祥的徵兆,用它去祭祀鬼神。」又立即用白犢去祭祀。過了一年,他兒子的眼睛又無緣無故地瞎了。

那之後楚國攻打宋國,包圍了宋城。百姓們都被征去迎敵,大部分都戰死了。這時候,饑荒連連,百姓彼此交換孩子來吃,劈開人骨來燒。唯獨他父子因為雙眼都瞎了的緣故,可以不須登城守衛。等楚軍退去,城的包圍解除,他父子的眼睛也一齊恢復了視力。這就是修善積德得善報的證明。

事後,這對父子才明白孔子推算精準、所言不虛。只是天機不可過多、過早地洩露。

孔子預言他死後幾百年所發生的事,確實神準無比!而孔子曾問禮於道家始祖老子,並尊崇老子學說。若孔子也是修道中人,能預測未來也就不足為奇了。