布魯日(Bruges)位處比利時,是一座保留了許多中世紀建築與街道的城市。《殺手沒有假期》(In Bruges)是由馬丁.麥克多納(Martin McDonagh)編導,於2008年上映的一部黑色喜劇片。在這部電影裡,兩位殺手接到老大的指令前往布魯日這個歐洲文化之都、比利時的熱門旅遊城市。

《殺手沒有假期》雖然被歸類為黑色喜劇電影,但整部電影並沒有丑角,也沒有無厘頭式的笑料,令人發笑的橋段主要來自「荒謬」。不過,如果你並不覺得好笑,這也是無所謂的,因為這部電影的主要目的不在於為大家提供歡笑,這一點可以從它自始至終的配樂可以看出。

從序幕曲開始,悠緩的調性占據了絕大部分的電影段落,從鋼琴轉為大提琴的低沉聲線,不緊不慢地搖晃著旋律。淡淡的憂傷中,我們知道這不是一種隨遇而安的怡然自得,而是一種無所立根的漂泊,在兩端中擺盪……

電影裡「衝突」是必然的,但是掙扎嗎?在不同段落的主樂器裡,電影配樂強烈暗示著:人性裡的善惡在良知與無知之間,以同樣的旋律搖晃、擺盪;在「天真無辜」與「有罪的愧疚」之間,或許掙扎曾經存在,但卻是無力與無意識的,只能是隨波的,流向抑鬱、黑色。

▲《殺手沒有假期》導演馬丁.麥克多納(中)與兩位男主角布蘭頓.葛利森(左)、科林.法洛(右)。Getty Images

死前禮物 布魯日之行

科林.法洛(Colin Farrell)飾演年輕的殺手Ray,他以本片獲得金球獎最佳男主角獎。布蘭頓.葛利森(Brendan Gleeson)則飾演年長的殺手Ken,他也以此片同時獲得金球獎最佳男主角提名,所以這無疑是部兩位男主角同場飆戲的影片。但是,不能不提的是飾演殺手首腦的雷夫.范恩斯(Ralph Fiennes),這位演技派演員在此片裡正式出場的戲分不算多,但是在他正式出場前,就以一通電話將角色特色展露無遺,存在感強大。配樂與演技就令人享受其中。

年輕殺手Ray是個孩子氣的人,卻在第一次執行殺手任務時誤殺了一位小男孩;而Ken則是帶Ray入行的人,也是他的搭檔。在這次任務之後,他們就接到首腦的指令到布魯日去。為什麼要去布魯日?殺手首腦有一個原則:一個殺手是不能殺害小孩的,即便誤殺也不行!所以去布魯日是他送給Ray的死前禮物。為什麼是布魯日?因為這裡是首腦「死前想再去一次的地方」,那是他最後一個美好的旅行記憶,那年他7歲。

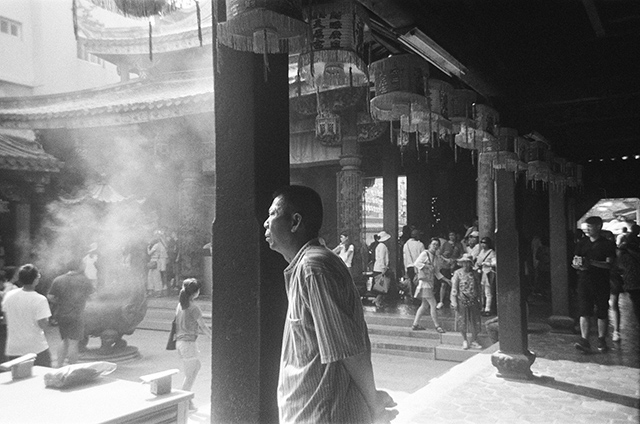

而Ken的確為這個中世紀的文化之城著迷,他喜孜孜地細細欣賞著城市裡的一切。為了安撫殺手首腦,他曾編造出Ray在布魯日的感受:「我知道我還醒著,但我感覺我好像是在夢中。」而我們知道,這其實是Ken自己的感受。

事實上Ray厭惡待在這個城市,年輕愛熱鬧,上酒吧喝酒才算是他的享樂,他痛恨看文物、看歷史,上樓俯瞰街道,或者呆坐在運河的船上看老舊的建築,待在布魯日對他其實更像是個懲罰。

三個男人三種狀態

三個人沒有一個是窮凶極惡之人。影片圍繞著「Ray誤殺了一個小孩」,呈現三個男人的三種狀態。

「殺了小孩的人是不可能逍遙法外的」,這是殺手首腦的堅定原則。而他也在誤以為自己殺了一個小孩之後,一槍砰了自己,開槍前他還特地對著已身中數槍的Ray說:「人應該要堅守自己的原則。」

而Ray呢?折磨他的不是「違反了原則」,而是愧疚感。

求生是生命的本能,所以當Ray覺得自己處境危險時,他會毫不猶豫地出手。Ray呈現人在蒙昧無知時的生物本能反應,所以當他看到侏儒在廣場上拍戲,會興奮地奔向前去觀看;看見美女就想辦法搭訕、撩撥;遇到問路的人,會直接批評對方胖得像大象,不要妄想爬上鐘樓去……Ray是直觀而直接的,所以,「殺死孩子」對他來說不是原則問題,而是最直接的情感,因愧疚帶來的痛苦。

至於Ken,他卻是最迷茫的。Ken知道首腦的原則,也接受這個原則,但為何他卻沒有想到Ray可能為此付出生命的代價?當他意識到首腦交付殺Ray的任務給他時,他何以突然懵了?

讓我們思考一下編劇為什麼要安排兩位殺手而非其他身分的人呢?可能有兩個用意:首先,殺手這個角色的「罪」屬性爭議性不大,這個明確的定性有利於主題的探究;其次,殺手這身分更能創造「生、死」兩極端的衝突。

在Ken收到首腦密令的隔日清晨,Ray並沒有立即起床,他翻了個身側躺、抿嘴憂傷著。這時的電影配樂是舒伯特《冬之旅》聲樂套曲的終曲〈手搖風琴師〉(Der Leiermann),歌詞大意是描述村外站著一位手搖風琴的人,他以凍僵的手指演奏著,卻無人問津,只有狗圍在他身邊吠叫。流浪者於是問道:「這位老人,我能與你同行麼?你可以用你的琴為我的歌伴奏麼?」

活著,或者死去……Ray在生物求生的本能與愧疚感之間飄盪、游移。而此時的Ken正走向指定的地方取得帶有滅音器的槍。

終於,禁不住的,Ray默默地流下眼淚。終曲,即最後一段旅程,而所有旅程共同終點都指向「死亡」。於是我們就了解了Ray的眼淚成分。

電影的主題

生與死、罪與贖罪,正是這部電影的主題。

在Ray和Ken還只是個觀光客時,為了晚上能夠與美女約會,Ray答應了Ken白天會依照他的行程觀光。他們去看了一個畫展,然後在一幅三聯畫前對話。三聯畫顧名思義就是由三幅畫聯合成的畫作,左右兩側的畫作分別描繪伊甸園和最後的審判,中間那一幅則是人間。他們的對話集中在「最後的審判」,Ray問Ken是否相信「審判日」、「來世」、「愧疚與罪」(Guilt and Sins)、「地獄」這些事?Ken一時之間不知怎麼回答,只能茫然地看著Ray,「噢」、「噢」地回應。

如果Ray是生物本能直觀的反應,Ken則是對生命沒有太深自覺而成長的人。即便他為「聖血」的奇蹟而興奮;即便他專注、仔細地欣賞著宗教畫,卻未曾真正思考過這些內涵。對他來說,這些「小時候學過的東西」容易印象深刻,但他不知道自己是否相信這些。

人在成長過程中,會積累不同的習性,當這些習性積累多而縝密時,它就會籠罩著我們,就像是穿上了一套人偶裝,有人穿上了蝙蝠裝,有人變身為暴龍,有人則是蛇,以煽惑邪惡為性。只是人通常不會察覺自己穿上了什麼裝。

在Ken看見Ray舉槍想要自盡之前,他都會完成首腦交付的這個任務,即便他不想,他也會完成。這是無形的殺手習性導致。就像Ray在槍殺神父之前說的:「我為了錢殺人,不是因為生氣,也不是為了什麼,我為了錢殺人。」說得那麼自然,那麼理所當然。

當Ken阻止了Ray的自殺之後,Ray把玩著Ken準備用來殺他的槍,稱讚這把槍,然後把自己「女用的槍」交給了Ken看。這時的他們沒有穿上「殺手裝」,是自然的他們。

大部分人都像Ken一樣,時光流逝,歲月增長,但是對生命卻並不比Ray懂得更多,只是積累的習性更多,更足以引領著生活。我們就在習性的安排下,不自知地犯下更多的大小的「罪」。

重回天堂?影片動人的段落

人是有罪的,所以人才離開了伊甸園。怎麼贖罪?在審判日到來之後,能夠重回天堂?電影其實給了暗示,那是影片非常動人的段落。

Ken奮力拖著身軀爬上鐘樓,留下沿著階梯蜿蜒向上的血漬,殺手首腦往鐘樓廣場奔去,而不知危險正在降臨的Ray正在鐘樓下與女友溫馨甜蜜地相視,此時配樂播放的是「Raglan Road」。

「在秋季的Raglan路上

第一眼見到她時我已然知曉,

她的黑髮將編織出一個牢籠。

我看到了危險,而我依然

著迷地前進。

我說:讓悲傷,成為一片落葉

在黎明時墜落……」

Ken決定爬上鐘樓以阻止首腦射殺Ray,然而濃厚的冰霧迷茫地阻擋了他的視線,他無法看清廣場的事物,於是他決定縱身躍下,以墜落的動靜來警示Ray。他伸手到口袋摸出了許多銅板,廣場上的遊客紛紛避開了自天而降的銅板。音樂停止。墜落。

當Ken力勸Ray不要自殺,雖然不能讓死去的小孩起死回生,但他可以去救其他的、更多的小孩時,Ken已越過了過往的自己。他開始自覺地走向善良與愛,因此「犧牲」也成為了可能。他實踐了自己——拯救Ray這個孩子。於是,救贖啟動!

這首歌的歌詞源自一位愛爾蘭詩人的情詩,描述一位住在Raglan Road的詩人遇見自己心儀女子的故事。最後兩句的歌詞是這樣的:

「When the angel woos the clay

He'll lose his wings at dawn of day

當天使向泥人求愛時

他將在黎明時失去翅膀……」

自亞當、夏娃被逐出伊甸園,流浪人間,顛沛滄桑,歲月已經太久,關於天堂的記憶模糊而遙遠,呼喊已經不再激昂,只有來自生命深處的懊喪。直到我們發現,人世間的一切都是泥做的……