台灣膠彩畫收藏中心有二,一為國立台灣美術館,二為台北市立美術館,後者近期推出之「喧囂的孤獨:臺灣膠彩百年尋道」涵蓋台灣膠彩畫發展史。該展展出51位畫家、146件作品,許多早期畫家少見展出作品都是必看佳品,也有青壯畫家突破日治遺痕的創作。建議喜歡膠彩畫的讀者最少留下二小時觀畫時間,才不需跑第二趟。

北美館表示,膠彩畫清雅絢麗兼蓄,以紙、絹為底,透過動物膠來調和礦物質顏料,以及其他天然材質,如:水干顏料(以胡粉加入天然土質,再經過收乾成片狀的顏料)、土質顏料、金銀泥、胡粉(將牡蠣殼風化後再磨成粉狀的一種白色顏料)、明礬等,進行敷彩,有時亦會加入金屬箔的運用。

「台府展」奠定膠彩畫在台基礎

膠彩畫因日治時期的「台府展」──1927年起舉辦的「臺灣美術展覽會(台展)」以及「臺灣總督府美術展覽會(府展)」,而成為台灣美術主流,奠定膠彩畫在台基礎,許多年輕人也因此到日本學習,作品風格各異且多元。

其中最知名者如陳進、林玉山、郭雪湖,三人不到20歲年紀,便拿下大獎,被稱為「台展三少年」,開啟了膠彩畫在台的發展史。

▲〈悠閒〉,陳進。北美館提供

陳進出身新竹望族,曾拜近代美人畫大師鏑木清方為師,代表作〈悠閒〉以大姐為模特兒,側臥雕花眠床,此作於2010年經北美館修復整理,重現了框裱側面、背後絹布折入的隱藏畫面,也可看出眠床兩側紗幔的延伸花紋、上方整排精細的彩色流蘇。

「啟源堂」負責人蔡啟源表示,〈悠閒〉品相佳,坊間畫冊照片遠不如現場觀賞。他更指出,陳進繪製的床架為「新竹體」,妝點細節為新竹眠床特有,如:梨、水族、萬字骨等。

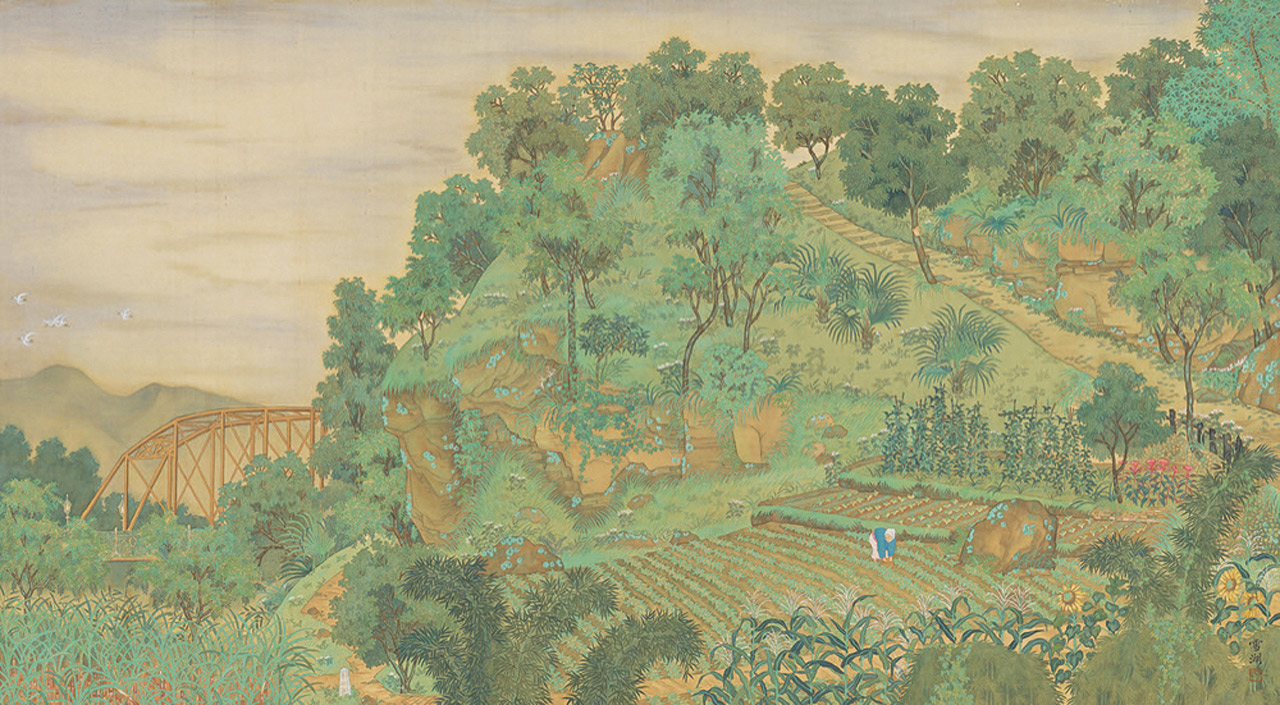

▲〈圓山附近〉,郭雪湖。北美館提供

第二回台展「特選」作品〈圓山附近〉,郭雪湖以寫生描繪台北圓山附近的劍潭山,並在畫面中安排種類多樣、布局繁密的植被綠蔭,蒼翠蓊鬱的細緻色調是日治時期特受喜愛的地方色彩。

此外,北美館也特意展出陳進、郭雪湖、林玉山三人的曇花作品,三人布局、手法皆有不同,讀者可前往觀賞,看自己己最欣賞哪一幅?

▲〈麗島名華鑑〉,鄉原古統。北美館提供

▲〈臺北名所繪畫十二景〉,鄉原古統。北美館提供

此次,也展出台展「東洋畫部」第1至9回審查員、奠基台灣東洋畫教育的啟蒙者鄉原古統所繪之〈麗島名華鑑〉,該畫作以優雅細膩的筆法記錄台灣的珍奇花草;〈臺北名所繪畫十二景〉則借用江戶時代浮世繪的表現風格,呈現1920年代台北的地景與城市景觀。

民國時代的「膠彩畫」

膠彩畫在國民政府來台後,曾與傳統水墨並列美展「國畫部」,但在1963年,省展將其拆分為一、二部。

北美館表示,當時因水墨重新在台立足,有不少親傳統山水筆意的膠彩作品,嘗試墨、線表現的可能性。如陳敬輝〈東海邊色〉局部設色,但主要運用墨色與暈染繪出山巒疊嶂、水色朦朧的景致,以淡雅敷彩綴於海景之上,頗具詩意的筆墨趣味。現代主義興起,也讓藝術家嘗試不同的畫面布局,如溫長順〈形象風景〉滲入分割技法。

▲〈小閒〉,林之助。北美館提供

▲〈冬日〉,林之助。北美館提供

膠彩畫在東海大學復興

1972年中日斷交,1973年省展無預警取消國畫二部,膠彩畫眼看要被逐出台灣畫壇。林之助遂於1977年提出「膠彩畫」的名詞,認為其承傳自中國唐宋的「青綠山水」,試圖緩和膠彩畫的濃濃日本色彩。他也於1985年受邀在東海大學美術系教授膠彩畫。此次,展出林之助六件作品,如:〈小閒〉筆線工整、構圖簡潔;〈冬日〉則以幾何形狀構成畫面空間,膠彩已經開始逐漸轉變。

膠彩畫在東海大學復興,除了林之助的努力,詹前裕承續該膠彩教學體系,並舉辦夏令營等推廣形式,令膠彩畫再次深耕台灣。

▲〈金色大峽谷〉,詹前裕。北美館提供

詹前裕的作品〈金色大峽谷〉表現其遊歷美國大峽谷的感動,天空、山水以金箔呈現絢爛光彩,山谷則以皴法營造肌理,創造出具當代精神的金碧山水。

而新一波的赴日留學者,也創造不少多樣技法,如李貞慧受林之助啟蒙,畢業後到日本筑波大學深造,其鑽研礦物顏料特性、金銀箔的特殊運用,在〈紅藤〉上盡情發揮,如將箔材融入畫面,再以擦洗成樹木肌理變化,紅、黑色調對比結合雲母,畫面突顯礦物顏料的晶體折映。

原主修水墨的潘信華在〈鋼筋花卉-咸豐草〉加入膠彩畫法,描繪長在鋼筋水泥中的小花,與常作為道德標榜、心靈寄託的太湖石相互對應。

▲〈千手計畫──第一個一百〉,曾建穎。北美館提供

曾建穎2010年創作〈千手計畫──第一個一百〉則融合白描、膠彩的「盛上」技法,將顏料厚疊堆高,塑造浮雕般的立體感,100幅情境各異的手勢隱喻人類各種欲望。

喧囂的孤獨:臺灣膠彩百年尋道

時間:2024年10月24日至2025年2月2日

地點:臺北市立美術館