自由和民主不會從天上掉下來,這一點是老生常談了。即便如此,我們似乎很少去想:那自由和民主到底是怎麼來的?《百年追求:臺灣民主運動的故事》,讓我們看見臺灣如何從經歷殖民地、威權體制,走到了今天的模樣。

這三冊書,第一冊寫日本時代一直到228,第二冊寫5、60年代,雷震、殷海光到李敖的文星雜誌,第三冊寫70年代的黨外運動和美麗島事件,一直到組黨的過程,還有1980年代風起雲湧的各式社會運動。串起來的故事確實就像漢娜.鄂蘭所說:「政治上的教訓是:大多數人在恐懼中會屈服,可是有些人不會……人道上的教訓是:我們無需要求更多,光是如此,就足以讓地球適合人類居住。」

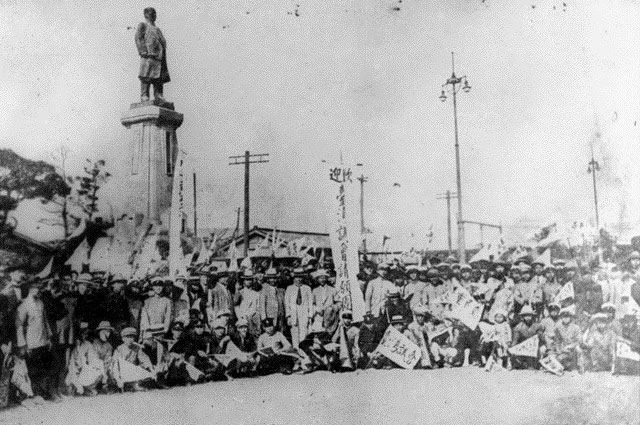

在這一百年追求民主的故事中,最值得注意的,是它有一個非常具有國際視野的開端。這麼說,不只是1920年代臺灣的知識菁英們可以到東京留學,並在這個帝國首都接觸到最新的政治思潮;更重要的是,當他們在思考臺灣問題,無論是自治、解放,或獨立,想的都不只是臺灣,而是把臺灣放當時的世界性框架下。因為如此,他們知道如何對外結盟,也擁有更多的思想資源能夠參照。

比如來自南投的彭華英,就曾經和中國和朝鮮的朋友組成「新亞同盟國」,目標要「追求民族解放,實現亞洲和平」。

第一次世界大戰結束之後,在美國總統威爾遜(Woodrow Wilson)的主導下,國際間出現民族自決(Self-determination)的呼聲,臺灣人就是抓住了這麼所謂的「威爾遜時刻」。(雖然事後證明威爾遜對東亞殖民地事務並不關心。)

彭華英因此「多次與菲律賓、印度、朝鮮民族運動者在上海大東旅館開會,計畫派遣遠東弱小民族代表前往華盛頓會議請願,要求殖民地獨立。」

討論的時候,來自中國的代表認為臺灣解放後應該回歸中國,但彭華英對臺灣的未來有不同的想像,他說「我們臺灣人希望能如比利時一樣,獨立成為永久中立國。」

更早一些,1907年,林獻堂在日本見到了他的偶像梁啟超,希望祖國的知識份子能幫忙臺灣脫離殖民統治,梁啟超很坦白地說,祖國目前自顧不暇,幫不上忙。但他倒是給了一個建議,要林獻堂等人學習愛爾蘭獨立的經驗,這一點似乎確實啟發了林獻堂和之後的臺灣議會運動。──現在有多少人在思考臺灣問題的時候還會想到比利時與愛爾蘭呢?

除此之外,臺灣人也參與1922年創刊的《亞細亞公論》,「該刊同時使用了日本語、朝鮮語和中國語三種語言。」而且還吸引了來自印度、中國等地的作者。

另一位連溫卿則積極學習當時發明出來的人工語言「世界語(Esperanto)」,而發明世界語的初衷,就是「反對歧視、人類一家」。連溫卿後來左傾,走向超越地域的社會主義,當然不是偶然。

就算還是殖民地,當時的臺灣知識份子和運動家們,仍然並不覺得這座島嶼太小,只能受人擺佈。相反地,他們很強烈的雄心壯志,把臺灣和世界連結在一起。蔣渭水的一番話,應該具有代表性,他說:

「臺灣人負有媒介日華親善的使命,日華親善是亞細亞民族聯盟的前提,亞細亞民族聯盟則世界和平的前提。……我們臺灣人負有媒介日華親善,策進亞細亞聯盟,以達成世界和平與全人類最大幸福的使命。簡單說,我們臺灣人手中,握著世界和平的第一把鑰匙呢。」

另一份名為《臺灣》的雜誌,在創刊號上也說:做為「地球一部分之臺灣、人類一份子之島民,應急起直追適應新時代,啟發精神的、物質的文化,從而貢獻於改造世界的大業。」

1920年代的臺灣人就想著要改造世界,看起來似乎有點不可思議。我們今天還能有這樣的視野,還敢懷抱這樣的夢想嗎?

當然,隨著後來日本軍國主義抬頭,戰爭越演越烈,這些懷抱亞洲主義乃至世界主義的想法,若不是漸漸消散,就是被扭曲成為帝國服務。二次大戰之後,臺灣回歸祖國,思想上更是越來越貧瘠,而能有的選項也越來越少。說來說去就是新生活運動與中國文化復興運動。

在思想的審查與控制下,左拉被禁、托爾斯泰被禁、梭羅被禁、狄更斯被禁、契可夫被禁、羅素被禁、《韋氏新世界大辭典》被禁,甚至連1977年的《山葉機車使用說明書》也因為「內容猥褻有悖公序良俗或煽動他人犯罪」被禁。

切斷了這些與外在世界的連結,蔣經國總統還安慰大家:「我們如果能將國父遺教領袖訓詞詳細閱讀,反覆研究,則一生足夠研究,儘夠應用了。」

這話可不是隨便說說,而是對臺灣知識界有著直接的影響。前一陣子讀到一本1981年出版的《新馬克思主義批判》,作者深受黨國栽培,留美博士,後來回臺灣任教,還曾擔任哲學系系主任。他在書裡講到德國社會學家哈伯瑪斯,是這樣說的:

「哈氏目前才五十歲出頭,正是年富力強之時,尚值世人拭目以待,他的重要著作如『理論與實踐』、『知識與人類興趣』、『科技之意識型態』等都已深受西方學術界重視,如果他在有生之年,還能在多多接觸中國哲學與三民主義,相信對其學術生命的開展,將有更突破性的境界。」

靠著三民主義就可以拯救全世界。就是有那樣的時代。

戰後一連串的高壓統治,讓一群有機會接觸到國際思想的讀書人──包括本省與外省的──消失在臺灣,臺灣第一位留美博士,哥倫比亞大學的林茂生,就在二二八事件中遇難;後來的陳文成事件,也是如此;更不用提還有一群海外的黑名單。臺灣本省的政治菁英,大多只能在地方上經營;掌握著論述權的知識菁英,大部分力氣都得花在和獨裁的黨國體制對抗,對於其他的議題,討論似乎都不像前一個世代那樣的充滿想像力。

當然,1970年代後期,海外的民主運動逐漸了累積了力量,島內的運動者似乎也越來越清楚,要跟龐大國家機器對抗,只靠自己微弱的力氣實在難以成事。因此,像世界臺灣同鄉聯合會或是美國台灣人公共事務會(FAPA),都積極向美國遊說,希望藉著另一個帝國的力量,來防止專制體制的暴衝。結果後來這些海外勢力真的成為了民主運動重要的力量。

這似乎是又一次臺灣與世界連結的契機,當然,你可以說,那還是一個非常美國中心的世界。藉著倚靠一個帝國去對抗另一個帝國,似乎是弱小民族的不得不然。只是,一百年的那個弱小民族,就可以有這麼國際化的視野,積極的尋求與外在世界的連結,並藉此來思索自己未來的命運,一百年後的我們,會不會反而比不上他們呢?

更何況,臺灣並不真的那麼小啊。臺灣的土地跟比利時差不多大,人口在全世界在全世界排名第52,比澳洲、荷蘭和智利都還多一點;就貿易而言,是美國第11大夥伴,歐盟第21大。

或許是在黨國年代的教育體制與扭曲的世界觀下,我們太習慣用超級大國的尺度來理解自己,老是認為我們還擁有這個物產豐隆的大陸,或者能與英美強權平起平坐,結果老是搞不清楚自己的位置。

如果歷史能夠指引未來,那這段故事或許就是在說,我們需要從思想上開始改變,找回那個願意擁抱世界的臺灣。

(本文僅代表作者之意見與立場)

(本文經作者授權,轉載自「HISTOPOLITAN」,2014年5月27日,作者涂豐恩為哈佛大學歷史與東亞語文學程博士班研究生)