其實,每一場簡報都是一次溝通、行銷或說服。它涉及的不僅是排版、製作投影片等技巧,更重要的是把一段思維、一種情感、一股力量,甚至一個夢想,植入聽眾的腦海。因此,一場簡報,其實是一場精心設計的演出。

嫻熟於此道的高手,正是蘋果共同創辦人賈伯斯(Steve Jobs)。觀賞他的簡報,就像欣賞一部好萊塢大片!這樣的形容並不誇張,因為他的簡報設計採用與電影相同的「三幕式」結構:「創造故事」、「打造極致體驗」,以及「完善和排練」。

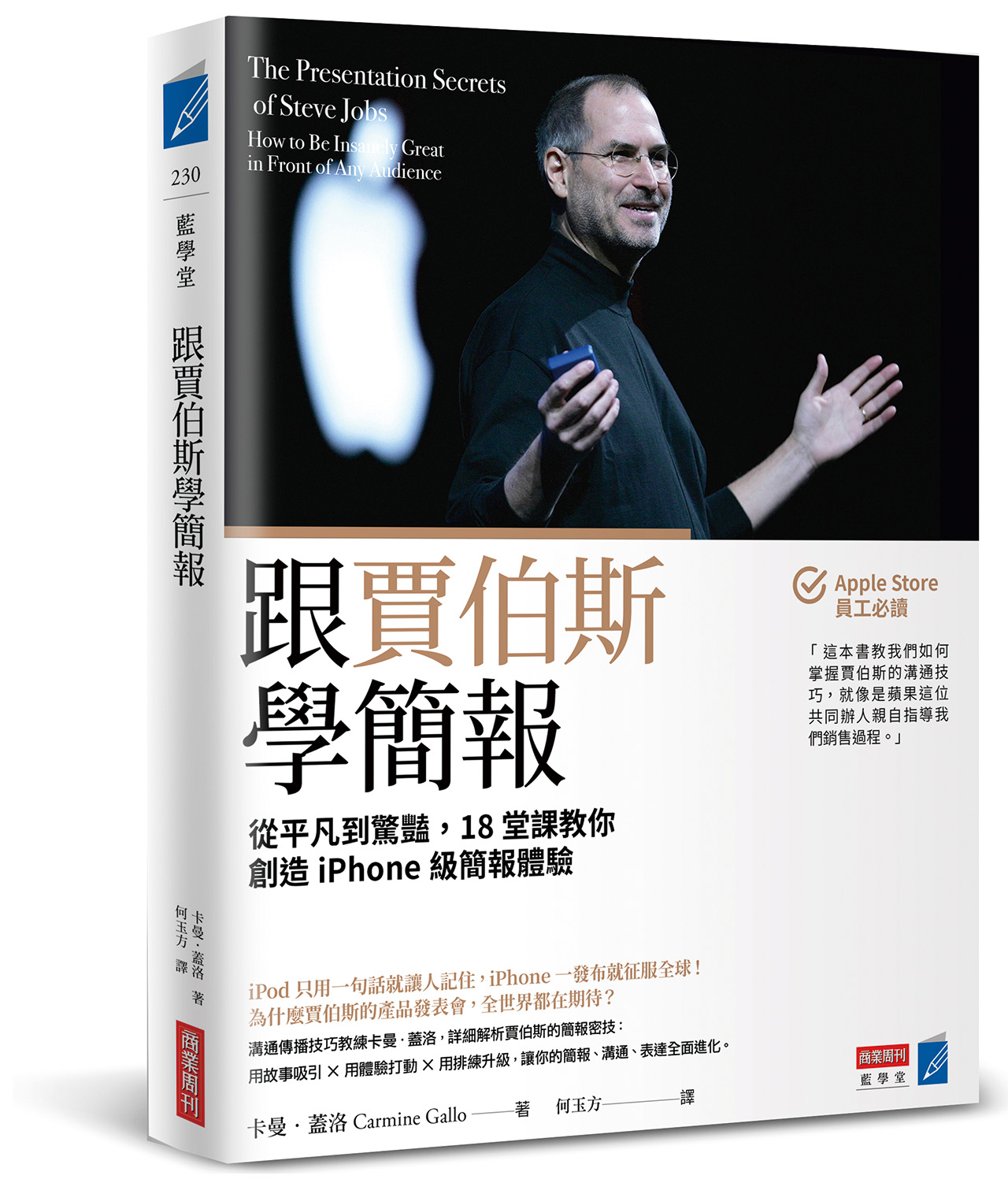

簡報、媒體訓練與溝通傳播技巧教練卡曼‧蓋洛(Carmine Gallo)所著的《跟賈伯斯學簡報》,深入拆解賈伯斯簡報的奧祕,為讀者提供按部就班的學習路徑,掌握他的簡報密技。

自第177期開始,《看》雜誌編輯部與多家出版社合作,為讀者精選好書,並經授權後以短篇文章形式呈現書中精華。以下內容即摘自原書。

書名:《跟賈伯斯學簡報:從平凡到驚豔,18堂課教你創造iPhone級簡報體驗》

作者:Carmine Gallo(卡曼‧蓋洛)

譯者:何玉方

出版社:商業周刊出版

類別:職場工作術、簡報、行銷、溝通

出版日期:2025年5月29日

====================================================

賈伯斯在塑造反派方面堪稱高手,越狡猾的反派越有效果。賈伯斯一介紹完反派(現有產品的局限性)之後,接著就會推出「英雄」出場,提出一個能夠讓生活更輕鬆愉快的解決方案,換句話說,蘋果產品總是適時登場,拯救一切。在蘋果「1984」的電視廣告中,IBM扮演了這個反派角色,前一章提到,賈伯斯在1983年秋季的一場內部會議中,首次向銷售團隊展示這支廣告。

在播放廣告之前,賈伯斯花了一點時間把「藍色巨人」塑造成一個企圖主宰世界的角色(當時IBM被稱為藍色巨人Big Blue,恰巧與「老大哥」Big Brother的名稱有相似之處,這點被賈伯斯巧妙利用)。賈伯斯將藍色巨人的形象塑造得比殺人魔漢尼拔‧萊克特(Hannibal Lecter)還要陰險可怕。(譯注:漢尼拔‧萊克特是電影《沉默的羔羊》中的殺人魔)

時間來到1958年,IBM錯失一次收購新創公司的機會,這家公司發明「靜電印刷」(xerography)新技術,兩年後全錄公司(Xerox,編按:後來成為全球印表機大廠)誕生,IBM悔不當初。十年之後,進入60年代末期,數位設備公司DEC等企業發明了迷你電腦,但IBM卻認為迷你電腦太小,無法執行高階運算,對公司業務無足輕重,DEC隨後成長為一家市值數億美元的公司,而IBM最終才進入迷你電腦市場。又再過十年來到70年代末期,1977年,位於西岸的蘋果新創公司發明了Apple II,也就是今日眾人熟知的第一台個人電腦【英雄登場】,但IBM卻認為個人電腦太小,無法執行高階運算,對公司業務無足輕重【反派無視英雄特質】,到80年代初期,Apple II在1981年已成為全球最受歡迎的電腦,蘋果成長為一家市值達三億美元的公司,成為美國商業史上成長最快速的企業。超過五十家競爭對手爭奪市場,IBM終於在1981年11月推出IBM PC,進軍個人電腦市場。1983年,蘋果和IBM成為業界最強勁的競爭對手,兩家公司在這一年的個人電腦銷售額均超過十億美元【大衛終於和歌利亞旗鼓相當(編按:《舊約聖經》中的著名故事,牧羊少年大衛戰勝巨人戰士歌利亞,象徵以弱勝強的精神)】。市場洗牌愈演愈烈,首家大型企業倒閉,其他公司也岌岌可危。現在是1984年,看來IBM想要壟斷一切,蘋果被認為是唯一能與IBM相抗衡的希望【英雄即將出擊】。最初敞開雙臂迎接IBM的經銷商,如今開始擔憂未來會被IBM主導和掌控,愈發急切地想回頭依賴蘋果,將之視為能保障未來自由的唯一力量。

賈伯斯營造出一場經典對決時刻,觀眾爆出熱烈的歡呼聲,他彷彿化身為最棒的詹姆士‧龐德,在反派即將毀滅世界之際,龐德(或是賈伯斯)從容登場,拯救了局面。創作出詹姆士‧龐德007系列的作者伊恩‧佛萊明(Ian Fleming)肯定會引以為傲。

英雄的使命

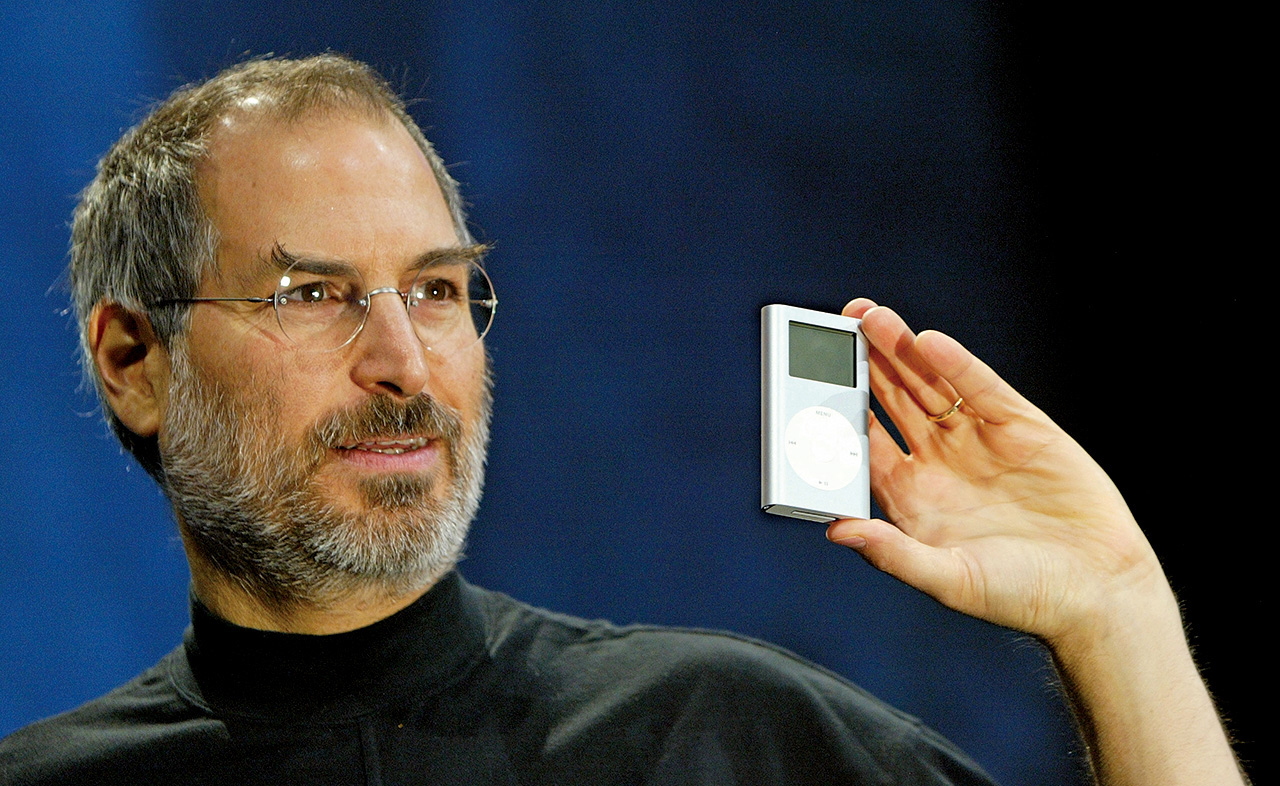

在賈伯斯的簡報中,英雄的使命不一定是消滅反派,而是為了讓我們生活得更好。2001年10月23日iPod的發布,正好體現了這種微妙卻重要的區別。

了解當時數位音樂產業的狀況會更能理解。相較於如今小巧的iPod,當時人們隨身攜帶的CD播放器有如龐然大物,市面上僅有的幾款數位音樂播放器,不是又大又笨重,就是儲存容量有限,只能容納幾十首歌,不太實用,例如Nomad Jukebox這類產品,2.5吋硬碟雖然攜帶方便但有點沉重,而且從電腦傳輸歌曲的速度慢得令人抓狂,電池續航力更是短到幾乎毫無用處。看到了這些亟需解決的問題後,賈伯斯以英雄之姿閃亮登場。

「為什麼需要音樂?」賈伯斯反問。

「我們熱愛音樂,而做自己熱愛的事總是很美好的,更重要的是,音樂是每個人生活的一部分,自古以來就存在,永遠不會消失。這不是一個投機市場,由於音樂是每個人生活的一部分,因此這是一個極其龐大的目標市場,遍及全球。但很有趣的是,在這場全新的數位音樂革命中,還沒有任何市場領導品牌,沒有人找到數位音樂的成功解方,而我們找到了。」

賈伯斯宣布蘋果已經找到了解方時,成功挑起了觀眾的興趣,他已經搭建好舞台。接下來他要介紹反派角色出場,便帶領觀眾回顧當時隨身音樂播放器的市場現況,賈伯斯指出,如果想隨時隨地聆聽音樂,可以選擇CD播放器(容量約為10到15首歌曲)、flash播放器、MP3播放器,或是像Jukebox這樣的硬碟設備,他接著說道:「讓我們一個一個來看。」

一台CD播放器要價大約75美元,而一張CD容納10到15首歌曲,也就是每首歌大約5美元。你可以花150美元買一台flash播放器,容量也是10到15首歌,每首歌大約10美元。你也可以花150美元買一台MP3播放器,最多可以存進150首歌曲,因此每首歌的花費降到1美元。或是,你可以花300美元買一台Jukebox硬碟,儲存容量可達1,000首歌,每首歌大約只需30美分。我們研究了所有的選項,而這正是我們想要的【指向投影片上的「硬碟」類別】。今天,我們將推出一款新產品,完全實現了這個目標,這個產品就叫做iPod。

於是,賈伯斯介紹英雄iPod登場。他表示,iPod是一款MP3音樂播放器,音質媲美CD:「但iPod最大的特色是,能夠容納千首歌曲,這是一個劃時代的飛躍,因為對大多數人來說,這相當於他們所有的音樂收藏,實在太驚人了。你有多少次出門在外,才發現自己沒帶到想聽的CD?而iPod最酷的地方是,你的整個音樂庫都能放進口袋裡,這是前所未有的突破。」強調整個音樂庫都能放進口袋,賈伯斯再次突顯了英雄iPod最創新的特質,並提醒觀眾,直到蘋果出現扭轉局勢,這才得以實現。

在iPod推出之後,記者邁克‧朗伯格(Mike Langberg)撰文指出,創新科技公司(Creative,Nomad Jukebox的原始製造商)早在蘋果之前,就看到了隨身音樂播放器的商機,並於2000年9月推出一款6GB的硬碟播放器,蘋果則在一年後才推出第一代iPod。他接著指出,「然而,創新科技公司少了蘋果眾所周知的祕密武器,也就是公司創辦人、董事長、首席傳教士史蒂夫‧賈伯斯。」

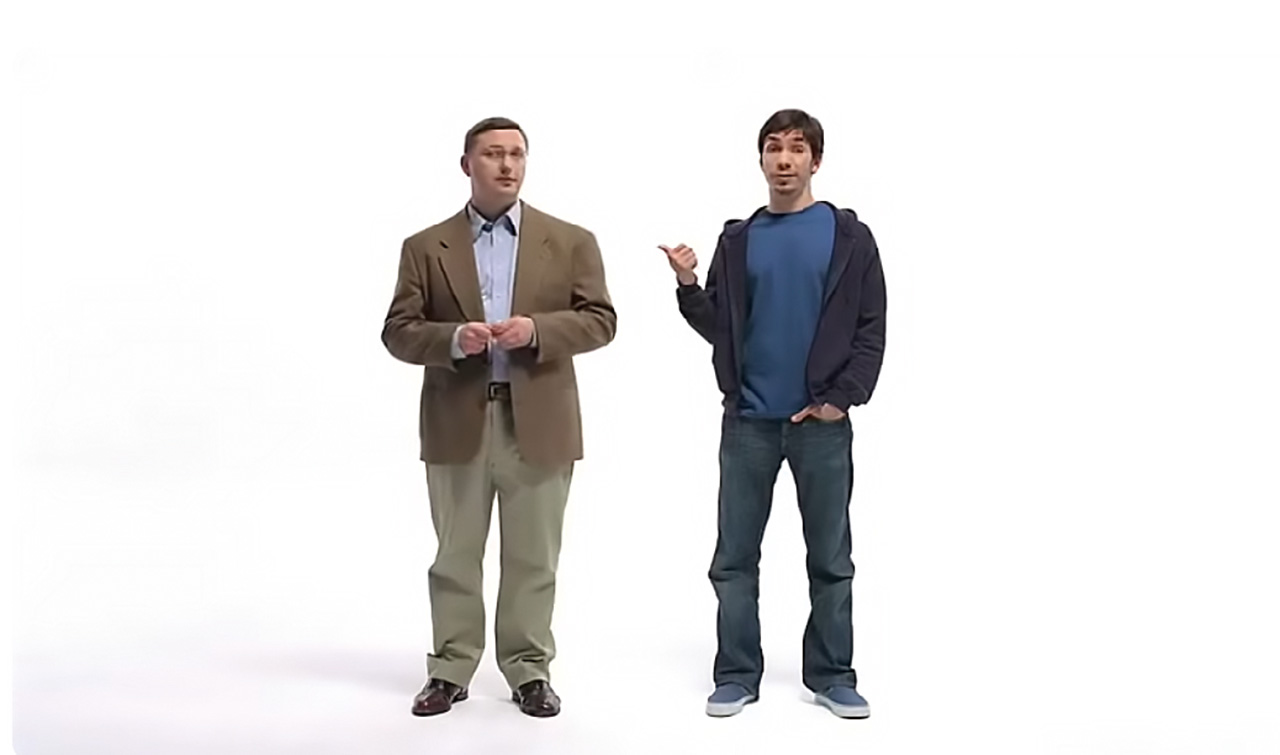

▲蘋果2006年推出Get a Mac系列廣告,喜劇演員約翰‧霍奇曼(左)扮演「PC先生」,演員賈斯汀‧隆(右)則扮演「Mac小子」。網路擷圖

「我是Mac」vs.「我是PC」

蘋果2006年推出Get a Mac系列廣告,迅速成為近代企業史上有口皆碑且耳熟能詳的電視廣告之一。喜劇演員約翰‧霍奇曼(John Hodgman)扮演「PC先生」,演員賈斯汀‧隆(Justin Long)則扮演「Mac小子」。廣告中兩人站在純白背景前,故事情節大多圍繞在突顯PC先生的古板、遲鈍和挫敗感,對比Mac小子友善、輕鬆愉快的形象。這些廣告透過三十秒短劇呈現出反派(PC)與英雄(Mac)的對立情節。

在早期的「天使/魔鬼」廣告中,Mac小子給PC先生一本iPhoto相簿,此時出現了「天使」和「魔鬼」(分別由穿著白色和紅色西裝的PC角色扮演),天使鼓勵PC誇獎Mac,魔鬼則煽動PC將相簿撕毀。這個比喻非常明顯:「我是Mac/我是PC」也可以詮釋為「我是好人/我是壞人」。

英雄角色登場後,就必須明確傳遞其優勢,才能立即回答觀眾唯一在乎的問題:「跟我有什麼關係?」在Get a Mac系列中另一支題為「Out of the Box」(開箱即用)的廣告,這兩個角色從箱子裡冒出來,開啟以下對話:

MAC:準備好了嗎?

PC:還沒呢,還有很多前置作業要準備。你有什麼大計畫?

MAC:我嘛,也許先剪輯一段家庭影片,或是建立網站,再試試我內建的攝影機。我一開箱就能做這些事,那你呢?

PC:啊,我得先下載新的驅動程式,然後移除硬碟裡的試用版軟體,還有一大堆使用說明要看。

MAC:看來,你還有很多事要處理才能開始作業,那我先開始吧,我有點迫不及待了,你好了再跟我說一聲。【跳出紙箱】

PC:其實……我其餘部分還在別的箱子裡,我稍後再去找你。

有些觀察家批評蘋果的廣告,認為流露出自以為是的優越感。無論你是喜歡還是討厭,有一點是不可否認的,這些廣告的確達到效果,至少讓蘋果一直成為談論焦點。事實上,這些廣告如此成功,迫使微軟推出自己的廣告做為反擊,展示來自各行各業的知名和普通人士驕傲地宣稱:「我是PC」。然而,蘋果早已搶得先機,將PC塑造成書呆子,而蘋果則像是人人想模仿的酷小子。微軟的廣告雖然有趣,但缺乏蘋果廣告的情感衝擊力,原因很簡單,它沒有設定反派角色。

(以上節選自《跟賈伯斯學簡報》第7景〈勝利英雄登場〉第103頁~第108頁)