1919年,日本舉辦首屆「帝國美術展覽會」;1921年,臺灣文化協會(文協)隨即於大稻埕創立。文協創辦人蔣渭水、林獻堂當時為了突破日本統治,以辦報、演講、戲劇等方式推廣台灣文化、傳播新觀念。此時正是台灣藝術家迸發光華的年代,彼此相互影響。

▲林玉山〈木棉花〉,年代不詳,膠彩、紙本,149x150.1 cm,國立臺灣美術館典藏。

高雄市立美術館的「光──臺灣文化的啟蒙與自覺」特展以四個展區來陳列不同背景的品項,另有藝術家的生活日記、雜誌等文獻,立體形塑當年「文化向上」的理想生活。

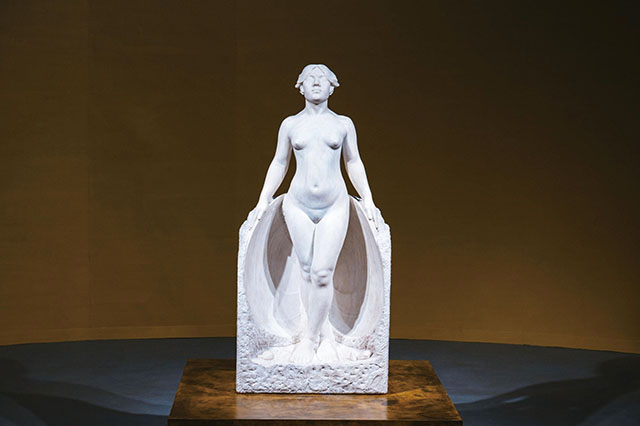

台灣第一位負笈日本、修習雕塑專業的藝術家黃土水,多年的留日生活,見證了台灣人請願設立議會的重要階段;其大理石雕刻作品〈甘露水〉消失近50年,去年重現於世,可說是見證政治的「見證者」。

從漢文化過度西方文化

清末,是西風東漸的年代,1872年,清朝著手送出多批小留學生前往美國學習西方思想;再隔四年,日本設立第一所美術學校「工部美術學校」,1887年,東京美術學校(今日東京藝術大學)成立;1895年,清朝在《馬關條約》中,將台灣割讓給日本政府。日本當時推行明治維新有成,在台灣展開新式交通建設、建築、文化教育的布建。

小島與大國,同時接受西方文化,實是意想不到的安排。黃土水(1895~1930年)正是第一批接受西方文化的台灣人,在其考入當時的窄門──總督府國語學校公學師範部(簡稱國語學校)之前,就對雕刻相當熟悉,圖畫課、手工課成績也總是名列前茅,不少以觀音、和尚為題的雕刻作品,被陳列在學校中。

1915年,黃土水開始畢業後、為期五年的教學義務,總督府因其過人的天分,破例寫信給東京美術學校,推薦入學,並免除黃土水的教學義務,也是台灣第一人。黃土水的審美觀也從傳統的木雕,轉為強調比例與線條的西方雕刻藝術。

四年後,日本首次舉行「帝國美術展覽會」(帝展),黃土水第一年未獲獎,第二、三年,分別以石膏作品〈蕃童〉、大理石作品〈甘露水〉獲得入選,又因受到貞明皇后、裕仁皇太子與久邇宮邦彥王等日本皇室的委託製作,知名度水漲船高。

東京宿舍「高砂寮」的民主思潮

日治時代中後期,留日學生開始有仕紳贊助,但黃土水留日之時,尚未開啟此風。當時,家族事業富可敵國的蔡惠如為台中區長(1913年),成立「同化會」,致力消除日人對台人的差別待遇;霧峰林家林獻堂協同友人剛創設台中中學校(1915年);蔣渭水正在宜蘭醫院實習;楊肇嘉剛從日本留學返台,協助父親打理家業;出身板橋林家、華南銀行創辦人林熊徵剛任大稻埕區長;基隆顏雲年與朋友合資買下九份金礦採礦權,尚未成為「炭王金霸」。

臺灣總督府在東京興建宿舍「高砂寮」,省吃儉用的黃土水鮮少與其他留學生攀談,只是不斷的練習與創作。林獻堂開始如火如荼推動台灣議會請願活動後,常與朋友來到高砂寮,與留學生討論台灣前途與理想,這批留學生日後也成為支持台灣請願運動的一股海外力量。

將重心放在創作的黃土水極少參加這類活動,除忙於工作,與日本皇室(如貞明皇后、裕仁皇太子)、臺灣總督府的諸多委託製作,或許也不無關係。

藝術,何以拭去政治的墨痕

民主的思潮,雖然僅襲捲到黃土水腳下,可惜他的作品卻因政權轉換,存世甚少。〈水牛群像〉原作曾在台北中山堂中封存多年(台中國美館、北美館、高美館存有翻銅作品),〈蕃童〉、〈擺姿勢的女人〉、〈郊外〉等皆下落不明。

▲黃土水〈甘露水〉,1921年,大理石雕,80×40×175cm,文化部典藏。

〈甘露水〉以台灣女性為雕刻主體,盤起豐盈秀髮,雙手輕扶蚌殼沿緣,雙眼微瞇的抬起頭,不知是仰天等待曙光降臨,還是因內心充滿希望而抬首昂揚?雙腳的交叉站姿使其帶有一股自覺的自信。

黃土水因腹膜炎去世後,〈甘露水〉在紀念展後被收藏在「台灣教育會館」。隨著政權轉移、政治氛圍轉變,加上又是裸體雕刻,該作不但被塗汙,還被當成雜物棄置,最後轉移到台中張鴻標醫師診所收藏。但隨著張鴻標過世(1976年),〈甘露水〉亦不知去向。當年政治氛圍的肅殺,也讓人不敢追尋這位曾被媒體譽為「台灣雕刻天才」的大作,究竟在哪?

隨著政權遞嬗,政治氣氛不再緊張,又開始有藝文人士打聽著〈甘露水〉的下落。「光」總策展人,國藝會董事長、台北教育大學教授林曼麗,透過總統府資政、中部知名婦產科醫師李茂盛,聯繫張家後人,順利運回〈甘露水〉。在日籍修復師森純一仔細檢查、還原後,2021年底,於北師美術館的「光」特展中展出,驚動藝文界。

〈甘露水〉被塗汙痕跡,清晰可見。墨痕浸染的愈深,愈難以去除,如同政治。

▲李石樵〈市場口〉,1945年,油彩、畫布,146×157cm,李石樵美術館收藏。

好壞並陳的年代

文協的成立,是希望宣傳台灣自決思想、並為當年百姓提高文化與生活涵養。海外留學生,與文協其互相呼應,是關鍵性角色。可惜的是,共產主義也跟隨進入台灣,導致臺灣文化協會1927年的分裂,蔣渭水與林獻堂另組「台灣民眾黨」。文協此後以倡導暴力階級革命的國際共產主義為宗,多次主導農民、工人革命,引起臺灣總督府強力鎮壓,於1931年解體。

▲黃土水〈水牛群像〉,1930年,翻銅浮雕,250×555cm,臺北市立美術館典藏。

近年,文化部系統地整理過去難見天日的前輩藝術家作品,理出發展脈絡,是台灣幸事。「光」展覽由林曼麗擔任展覽總策畫,周婉窈、劉柳書琴、石婉舜、蔣伯欣、陳慧先、陳允元、吳俊瑩等學者組成跨領域研究團隊,考察台灣百年前的文學、戲劇、攝影、影像等情事,藝術家的作品又如何反映出台灣文化的啟蒙與自覺。

▲高美館李玉玲館長(右三)為陳其邁市長(右一)介紹「光」展作品。高雄市立美術館提供

高美館近年重新梳理創館理念「南部關懷」,在「光」特展來到南部的同時,邀請藝術史學者蔣伯欣與高美館策展團隊共同完成南方新視點的補綴,獲得藝術家家屬、收藏家、借展單位的大力支持,因此比北師美術館多了一個「南方觀點」。

高美館館長李玉玲期盼,「光」特展不只是個巡迴展,而能讓這道引入南方的「光」,折射出更多元的視角。

光──臺灣文化的啟蒙與自覺

時間:2022年5月21日起至9月18日

地點:高雄市立美術館101-103展覽室