台灣歌手Tank前往中國浙江大學附設第二醫院,接受心肝聯合移植手術,並且表示手術非常成功,這是一場生命的重生,對中國醫療團隊表達深深的感謝。

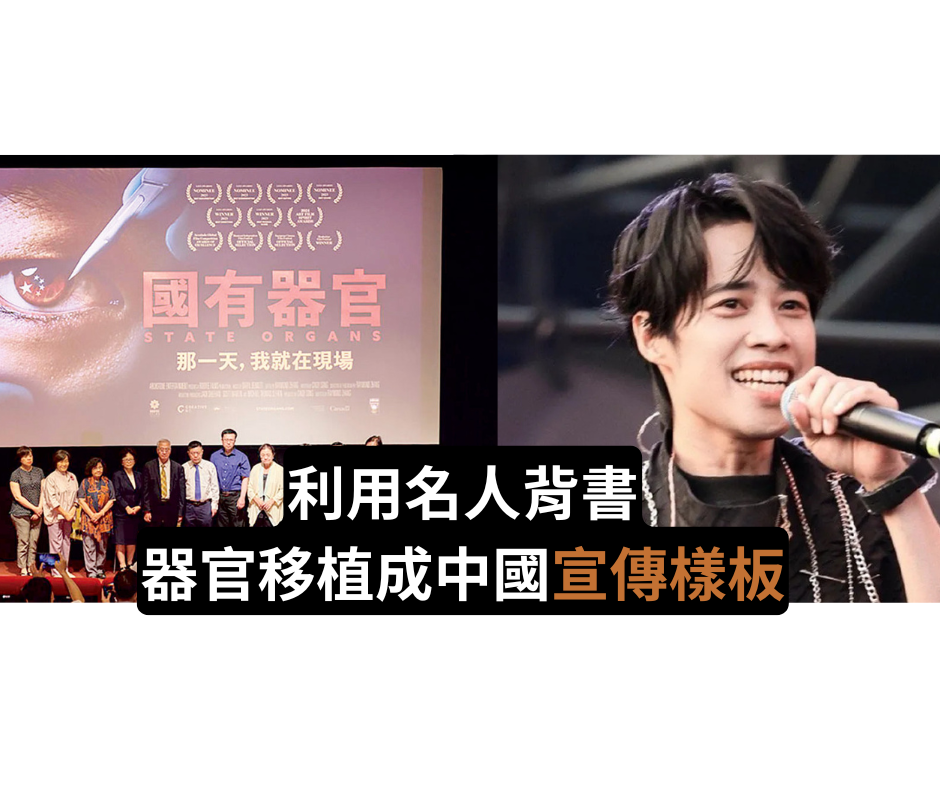

Tank的發言,被國台辦大加宣揚。短時間內,Tank成為中國媒體操作的樣板案例,如此「邀名人、推成就、強化敘事」的作法,看出中國政府的背後目的,其實是針對台灣群眾!

高調操作名人!器官移植的「特權通道」

在台灣,所有器官移植個案依法須透過「器官捐贈移植登錄中心(TORSC)」進行登記、媒合與分配,依照病情急迫程度與排隊順序進行配對。然而,中國的器官移植體系不同,不僅是服務有錢人、官員或具有權勢的人,來自世界各地的富裕人士、政府高層甚至名人,也紛紛前往中國,接受器官移植手術。

此番言論所指涉的,不僅是對制度公平的質疑,更間接呼應了實際操作模式:只要具備足夠的經濟資源與社會地位,病患便可繞過等待名單,快速獲得器官,甚至安排極為罕見的心肝聯合移植手術。這樣的制度背後,難道不是權力與財富所形塑的階級醫療?

台灣國際器官移植關懷協會副理事長,也是台大醫院雲林分院泌尿部主任醫師黃士維表示,根據多年觀察與報導顯示,中國器官來源與分配皆由醫院「自查、自管、自報」,政府僅做形式上的制度設計,缺乏實質監督。一旦醫院內部出現問題並被外界揭露,政府只會進行「表面上」的處理。

最常見的情況是,當地下器官買賣集團被破獲,官方會針對涉嫌人員過場式審問,但醫師本身的處分通常極為輕微,甚至未受到任何追責。

亞洲第一例?並非!器官移植成統戰劇本

一般來說,名人進行器官移植,大多低調進行,此番高調操作,顯然是計劃後的操作。

從Tank的案例,中國媒體與官方也積極宣傳,強調這是「亞洲第一例成功的心肝聯合移植手術」,然而事實上,這並非中國首次進行心肝移植。

中國對多器官聯合移植,懷有高度熱情。早在2011年,華中科技大學同濟醫院就已經發表其首例心肝聯合移植手術的成果報告,2008年西京醫院執行首例心肝腎同時移植手術。之後,中國其他醫療機構也陸續發表相關手術案例,積極投入此一高風險、高技術門檻的醫療行為,背後的目的難道僅是醫療需求?

況且這並非亞洲第一例,「新加坡也換過,韓國也有案例啊,中國很多醫院都換過。」黃士維指出,何以此次手術,會被特別標榜為「亞洲第一例」?

掛上亞洲第一例,一方面大力宣傳中國器官移植技術的進步,吸引有需求且正在觀望的人士注意,一方面也是趁此「高調化」,搭上名人效應,讓Tank順利成章成為活招牌,塑造一種「連名人都信任」的效應,為惡名昭彰的移植體系洗白。

紀錄片《國有器官》2024年10月在台上映後,掀起大規模輿論話題,台灣與國際社會對中共政權的不信任再度升高。此番藉名人作為宣傳機器,洗白網路輿論,企圖帶出風向,達到轉移不透明移植資訊的目的。

這也呼應了台灣一位政府高層曾說過的一句話:「你既然要到中國做移植,那你就要相信『他』。」黃士維指出,對中國政府不信任的人,如果因為器官移植,選擇去中國動手術,自然也必須說服自己信任這場手術、這個政權。

也因此,這些人在中國接受移植後,往往也成為該體系主動的「宣傳對象」——一方面透過親身經驗,替中國的器官移植背書,另一方面也因為對中國醫療體系的感謝,改變對中共其他政策的觀點與立場。

只要登錄系統,可以在台灣領抗排斥藥

然而利用名人為體制背書的策略,雖成功引起社會關注,卻掩蓋不了捐贈制度的重重黑幕,包括器官來源交代不清,器捐數量與自願者數量完全對不上的事實。

此外,黃士維進一步表示:「只要病患在台灣境外器官移植通報系統進行登錄,即使在中國進行器官移植,回台後仍可繼續領抗排斥藥。」

台灣健全的健保制度,卻也突顯出與不透明的中國醫療體系間的一種「灰色接縫」:病患雖在中國接受手術,器官來源不明,但因其資料仍掛號在台灣醫療體系之中,便能持續領取由健保給付的抗排斥藥物,與相關後續照護。

這不僅牽涉到醫療資源的分配正當性,也讓台灣在不自覺中,卻被迫成為非倫理器官來源的「後端支援者」。台灣人民必須對赴中國進行器官移植更有自覺,避免陷入名人背書的統戰體系運作之中。