今年阿拉伯世界的革命与艾未未被捕事件,让国际媒体人切实感觉到中国媒体作为中共宣传机器的政治特色:满嘴谎言,价值取向与文明国家背道而驰。最近有三位外媒记者分别写出自己对中国喉舌媒体的厌恶与感想。这三篇文章是:

伊扎特(半岛电视台北京分社社长)写的〈阿拉伯人对中国媒体的十万个为甚么〉;穆‧岑山(Mu Chunshan,《外交学者》记者)写的〈中国媒体的鸵鸟政策〉;理查德‧伯格(Richard Burger,中国官媒《环球时报》外籍编辑)写的〈《环球时报》中外编辑之间关于艾未未的对话〉。

阿拉伯记者为何要问中国十万个为甚么?

《十万个为甚么》是中国于20世纪60年代出版的一套长盛不衰的科普读物,用问答形式解答青少年有关科学领域的很多问题。来自巴勒斯坦的伊扎特长期生活于中国,毕业于中国医科大学(辽宁沈阳),对中国很熟悉,于是借用这套书的书名来譬喻他对中国媒体在报导今年「阿拉伯世界变革」时的倾向不理解与怀疑。

伊扎特指出,「阿拉伯革命作为一起全方位多层面的变革,本身就是最具价值的新闻。而现在,伴随着阿拉伯革命的发展,中国媒体的报导方式也成为了各国媒体和网民的焦点」,中国媒体看待阿拉伯问题的立场「是对民意的一种刻意误导」。

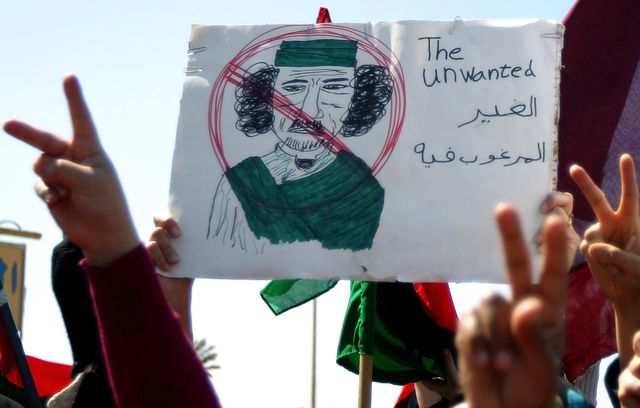

他的质疑包括:「中国记者在联机中不断强调大部分利比亚人都支持格达费,难道那些整日聚集在广场和街道上的反对派们都是天外飞仙(或者中国媒体也像格达费一样,认为这些示威者是「老鼠」)?」

「中国媒体告诉我们格达费的部队如何如何将反对派击溃接连收复失地,却不告诉我们替格达费杀掉他的人民的有几万杀人不眨眼的外国佣兵;它们告诉我们利比亚人都享有免费的医疗保险,却不告诉我们格达费在长达42年的统治时间里在利比亚建了多少所医院;告诉我们的黎波里(利比亚首都)的人民对格达费上校感恩戴德,却不提在这个每天出口160万桶全世界最昂贵的石油的国家,600万平民每人能分上几杯羹。所谓大阿拉伯利比亚社会主义民众国,无非只是张空头支票。」

由此,作者指出:「中国拥有全世界五分之一的人口,中国媒体理应在国际舞台上具有与之等同的地位和影响。但遗憾的是中国媒体在国际上的声音并不存在,我认为造成这种现状的原因就是中国媒体缺乏自身的公信力。在国外,公信力就如同媒体的生命力,没有公信力的媒体最终会走向倒闭,当然中国媒体就不会有这样的担忧。毕竟丑化别人的形象并不能达到美化自己的作用。」

比伊扎特早发表三天的那篇〈中国媒体的鸵鸟政策〉,谈的也是同一个问题,即为甚么中国的媒体一味地报导前格达费军和其反对派之间的冲突,而忽略分析为甚么那么多人反对格达费统治。作者认为,由于担心或者不愿意面对动荡局面背后的真正原因,媒体决意把头埋在沙子里,只报导纯新闻。「假若媒体深度报导了在格达费政府执政的大量时间内,其家庭内部是如何开始腐败,并引发了公众不满,那么,群众可能会自觉地与中国现状相联系,并采取相应行动,因此,这种报导是冒着扰乱稳定性风险的。」

作者当然也知道,这是中国当局要求中国媒体坚持遵守官方媒体新华社的报导风格所致。但他也指出媒体自律在其中所起作用。由于长久在控制下有选择地报导新闻,「媒体对于鸵鸟政策的使用愈加熟练,这意味着即使没有当局的明示,媒体管理者也会进行自我检查,避免出现敏感话题。当所有的报纸都在报导和新华社一样的新闻,这种协议好的稳定性已成为一种耻辱。」

北京操纵中港党媒围剿艾未未

近三年以来,在中国非常活跃的艺术家艾未未最近被抓。这是一位喜欢用行为艺术讽刺中共当局并积极领导维权的艺术家。他有些作品用前所未有的姿态戏弄讽刺中共并挑战当局的政治权威,著名的是那幅〈草泥马裆(党)中央〉、〈一虎八奶图〉(暗喻中共养了八个民主党派做二奶),他还参与了四川汶川地震后对死亡学生人数的调查,领导了不少在中共眼中极其出格的政治异议活动,成为中国那些对政府心怀不满的青年心目中的偶像。

这种挑战方式表面上的嬉皮性质吸引了西方世界媒体的高度关注,西方媒体当然也理解这种嬉皮外表下掩藏着与权力的激烈对撞。因此艾未未成了近几年政治异议的灵魂人物,中共对艾未未恨之入骨,4月3日,中共在北京机场抓捕了艾未未,并发动了一场近年来很少见的舆论围剿战。其中堪称「扛鼎之作」的是这么几篇:两篇由新华社旗下《环球时报》发表的社评:〈法律不会为特立独行者弯腰〉(4月6日)、〈是谁在严重违背法律精神?〉(4月8日);香港中共党媒《文汇报》发表的〈艾未未真面目上:五玩艺术家五毒俱全〉(4月15日)。

关于《文汇报》的政治背景,我在博文〈晾晾多家港媒老板的政治面目〉里讲过,这是一家由中共全资投入主办的媒体,在1989年以前,由中共在香港的地下党员充任社长等领导层;97香港回归之后,该报社社长与董事长直接由新华社派过来的张国良(新华社秘书长,全国政协委员)、王树成(新华社北京分社社长、《经济参考报》总编)先后担任。这家报纸发表的文章当然是秉承北京命令。这里只谈《环球时报》这场舆论围剿让该报社的外籍编辑心生极强反感因而写博文抒发不满。

近几年,中国出于大外宣的需要,聘请了不少外籍员工负责《人民日报》、新华社、《环球时报》的英文版编辑采访业务。理查德‧伯格(Richard Burger)是《环球时报》的外籍员工。近几年美国欧洲不少传统媒体因受到互联网的冲击而相继关门,中国官媒聘请这些外籍员工所付的薪酬比较优渥。如果不是这些媒体所做之事太过龌龊,没人愿意与自己的饭碗过不去。而伯格正好就是被这种龌龊所激怒的人。

在〈The Global and Ai Weiwei」〉一文里,伯格叙述了《环球时报》主编胡锡进怎样秉承上意,下令全体中国编辑记者上网搜寻互联网上一切有关艾未未的讨论,然后按照党的路线对其加以批驳,「要把艾未未描述为一个自封的独行侠、一个被西方敌对势力利用来刁难、伤害和破坏中国的人,他活该被拘留。这不是一个要求,而是一个直接的命令,没有任何商量余地。」

伯格愤怒地指出,「这样做是对新闻职业道德的严重侵犯简直可以说是毫无羞耻。它把五毛党的概念提升到了一个全新的层面」,「令人作呕」。伯格毫不客气地指出,「《环球时报》本身实际上就是中国渴望展示软实力、渴望得到全球声誉和尊重的一个产物」,但最近这「臭名昭著的社论」一出来,恰好与该报的目标「背道而驰」。

上述文章都涉及到中国媒体的一个致命缺陷,即缺乏公信力。而公信力正好是媒体生存的基础。从毛泽东直到胡锦涛,中国的统治者无一例外地都相信控制舆论凭借欺骗就能营造民意基础,从而达到稳固统治的目的。近年来投入450亿美元巨资,在世界范围内推进「大外宣计划」,目标就是「争夺话语权」。但最近从这些身在北京的外国媒体记者对这些恶劣的宣传品的反应来看,这种大外宣非但不能令人信服,反而让中国在价值观上成了「亚细亚孤儿」,沦为国际笑柄。